1915年12月,全国各地纷纷响应,发动护国战争,讨伐袁世凯。同年3月,袁世凯被迫放弃帝制,结束了这场“复辟”闹剧。6月6日,袁世凯因尿毒症去世,享年57岁。他在一片批评声中结束了自己备受争议的一生。

临终时,袁世凯将大儿子袁克定召至床前,预言了“黎元洪、徐世昌、段祺瑞”三人将成为中国的拯救者。然而,历史证明,这三人都未能担起拯救中国的重任。那么,袁世凯为何如此预言,这三人的命运又如何呢?

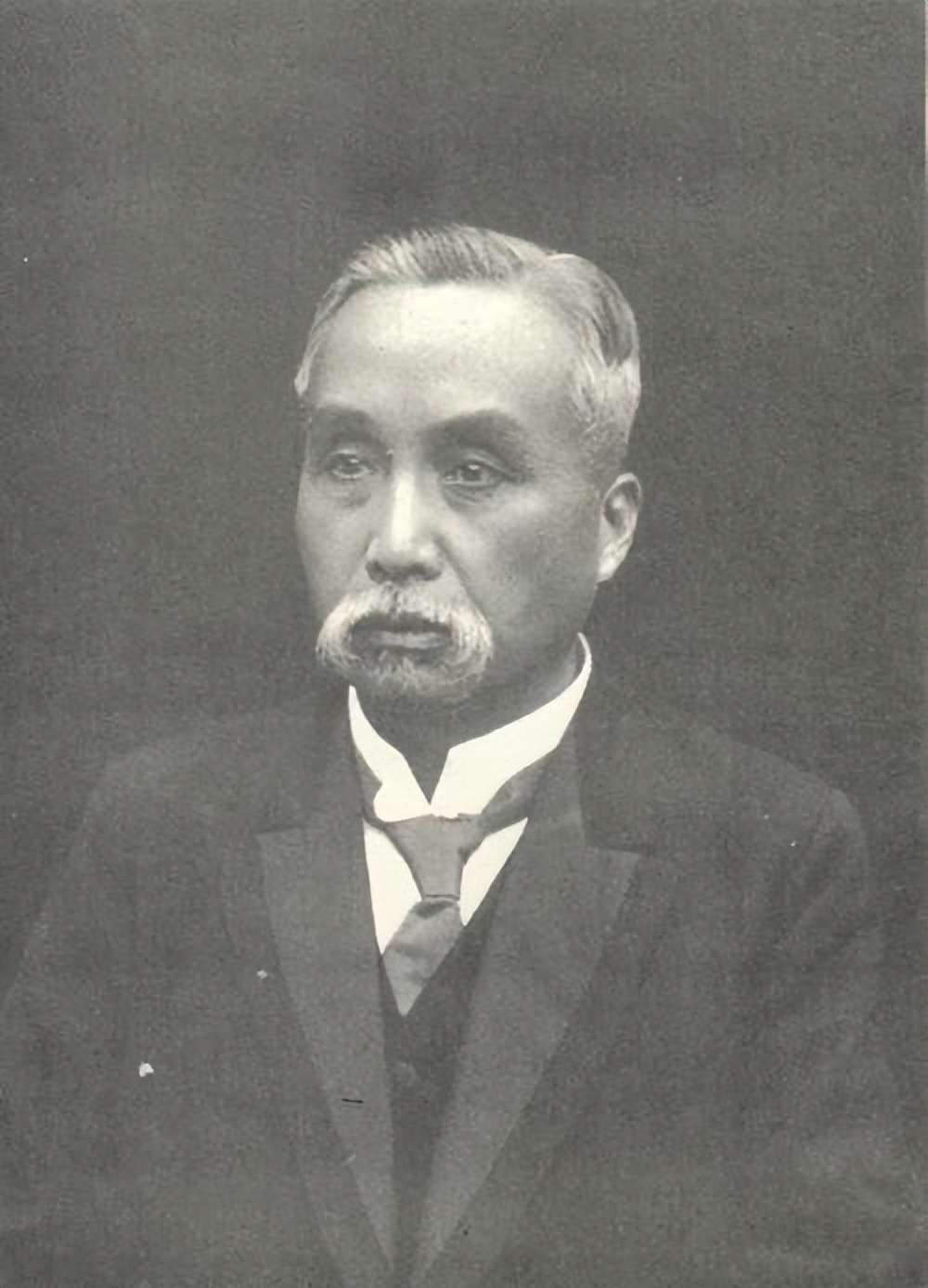

黎元洪——“黎黄陂”的军政之路

黎元洪,字宋卿,号“黎黄陂”,年轻时科举中进士,但并未追求功名,而是选择了新式海军教育。1883年,他考入北洋水师学堂,接受现代海军训练。1901年,黎元洪开始参与清政府的新政,并在湖北新军改革中展现了卓越的军事才能,为军队的建设作出了重要贡献。

随着武昌起义的爆发,黎元洪因其影响力和军政才能成为了各方争取的对象。最终,他在各方压力下成为民国副总统。尽管黎元洪对成为总统心存抵触,甚至曾试图躲避任命,但他最终还是认清局势,接受了这一角色。

黎元洪始终坚守共和理念,尤其在袁世凯复辟帝制时,他坚决反对,并通过辞职表明立场。1916年袁世凯去世后,黎元洪成为大总统,并继续参与政坛。尽管他多次面对各种政治风波,黎元洪始终保持了相对清高的立场,直至1928年去世。

徐世昌——虚名背后的政治投机

徐世昌,号“菊人”,从小就受到袁世凯的帮助,二人结为朋友。徐世昌虽然年轻时未能在官场上获得重用,但通过与袁世凯的关系,逐渐成为其左膀右臂。随着袁世凯的崛起,徐世昌也迎来了仕途的春天。

在政治生涯中,徐世昌善于通过手段左右逢源,屡屡投机取巧。他在多方势力之间周旋,最终在袁世凯死后,成为民国的总统。然而,徐世昌虽通过权谋登顶,但他并未得到人民的真正支持。最终,因直奉大战中的失败,徐世昌被迫下野,结束了他的总统生涯。

段祺瑞——“北洋之虎”的三度共和

段祺瑞年轻时是北洋武备学堂的优等生,毕业后在袁世凯的支持下迅速崛起。1911年,段祺瑞支持革命,但在清朝灭亡后,仍然与袁世凯保持紧密关系。他在清朝末期和民国初期,曾多次采取积极行动,推动了三次共和进程。

尤其在1915年袁世凯企图复辟帝制时,段祺瑞表现得消极,虽未明确反对,但也未力挺袁世凯,最终导致了袁世凯复辟的失败。1917年,段祺瑞再次恢复共和政体,成功击败了张勋复辟的企图。之后,段祺瑞经历了数次政变与内讧,最终于1936年去世。

总结

黎元洪、徐世昌和段祺瑞这三位历史人物,尽管各自具备军事才能,且在袁世凯的时期都曾担任过重要职务,但他们的政治生命并不如预期般辉煌。黎元洪虽然深得民心,却在关键时刻缺乏果断,未能引领国家走向强盛;徐世昌则因巧妙的政治手段获得成功,但缺乏真正的民众支持;段祺瑞虽军事过硬,但始终未能摆脱军阀政治的阴影。

他们虽然曾被袁世凯寄予厚望,但历史的评判最终告诉我们,三人都未能承担起“拯救中国”的重任,反而成为了各自时代的政治代表人物,最终也未能得到人民的拥护与尊敬。