| 527801728 | 2025-08-29 21:29 |

|

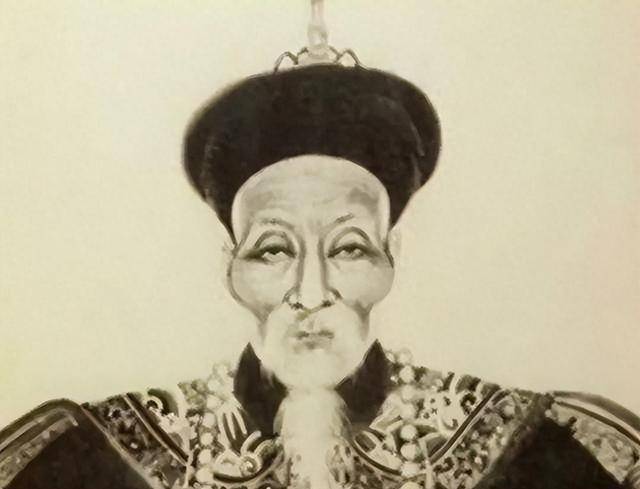

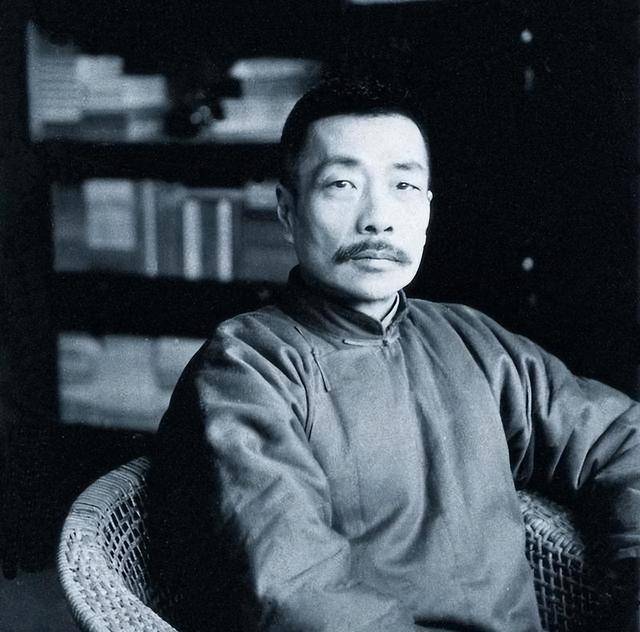

《——【·前言·】——》 鲁迅家的衰落,一点都不光彩。他若在天有灵,肯定不会碰这段历史。但它真实存在,不可回避。  山海望断:祖业崩塌的那一天 绍兴那条小巷,泥土味混着木头香,是鲁迅童年最熟悉的味道。门前的石阶,窗边的竹椅,都曾承载着一家人的希望。但一切在 1893 年翻天了。 祖父本来是官宦人家的样板,进了翰林院那种学问地位都算风生水起。可是一次科举作弊被揭,祖父几乎被判斩首,勉强从死里逃回来,却进了狱。家里的田庄、租金,还有亲戚们的脸色,从此灰暗起来。附近乡邻对着门楣避而远之,笑声里没有温度,仿佛曾经的声望被当作笑话养肥了。 父亲再也无法应付繁重的科场竞争,心灰意冷,染了酒瘾又染了鸦片瘾。那些所谓的“良医”,开出一堆天价药方,什么“三霜甘蔗”“墨”“鼓皮”之类见不得人的杂七杂八来“疗治”。花得是亲钱,治得却是亲命。父亲最后败给了病痛与情绪,早早离世。那时鲁迅才十几岁,家里只有借钱才能过日子。  好端端一个曾经显赫的家庭,就在这一连串打击中土崩瓦解。房子不再是温暖的庇护所,反倒像一件敝鞋,被每一阵风吹得咯吱作响。鲁迅出生的那天起,家门口就不再有敲锣打鼓的热闹,只有冷静压抑的沉默。  少年背井:贫困的现实怎么讲 考试考不上、父亲喝醉死、祖父还在狱里,家里没人撑得住也压不住那股无形的重力。鲁迅还在念书中间,忽然对着黑板无言。母亲没受过正规教育,自学识字,自立成才,足够撐起母亲一片天。但山河已碎,家里变成一锅煮不熟的粥,再热也吃不太下。  当时父母长辈们安排他去江南水师学堂读书,省钱又省心,那学费全靠补贴。本意是为了教育,也无奈带上维持这条失控船的负担。 少年鲁迅不得不穿着略嫌破旧的校服,一边学习西洋知识、一边感受自己肩上的枷锁。他的同学里有人穿得光鲜,有人家里能跑船做生意,那些笑话和目光,他都记得清清楚楚。 在进入矿务铁路学堂之后,那是他第一次被外来的思想刺激到真正动心。开着笔记读着西方哲学、自然科学、进化论、自由思想,他像是给自己输下一针醒酒药,认识到自己之前读的四书五经其实没什么用。这种思想解放,带来了对家庭衰败的更大痛感:原来自己一直被锁在封建思想搭成的牢笼里。 直到回顾那段家庭历史,鲁迅都觉得丢人,但那是清醒得不可避免的一部分。他写的“呐喊”与“彷徨”里,多少字句都是写给那个曾经衰败、曾经被欺负、曾经麻木的家庭的——写给那个不敢提、不敢想却摆在面前的真相。   羞耻与负担的交织 鲁迅少年时,已清楚感受到家境一步步塌陷带来的羞耻。绍兴城里人最敏感,谁家中举,谁家落魄,都成了街巷茶楼的谈资。鲁迅家昔日风光不再,牌坊下那块写着“进士第”的石额,成了邻里窃笑的对象。 父亲去世时,家里已经山穷水尽。棺木要借,药钱要赊,母亲不得不卖掉一些旧物度日。那些曾经用来招待客人的瓷器、字画、家具,一件件被典当铺收走。鲁迅跟着母亲去当铺,看着掌柜翻来覆去打量,最后冷冷丢下一句“价低”,那种屈辱感刻进了记忆。 更让人难堪的是,鲁迅上学时常常交不起学费。别的同学家境尚好,能衣着体面,能按时交书钱,他却要托母亲去求人借钱,甚至靠亲戚接济。亲戚的脸色比债主更难受。那种“看在祖上情分上”的借钱方式,带来的是一次次低头。鲁迅心里明白,自己背负的不仅是个人的命运,更是一个家族的阴影。  家道中落不仅体现在经济,更体现在社会地位的急速下滑。鲁迅的祖父因为科场舞弊案身陷囹圄,差点丢命,这在士林是最大的耻辱。士族家庭最怕的就是声誉破产,一旦传开,子孙科举几乎断路。鲁迅少年时正赶上这样的窘境,仿佛背上一个沉重的枷锁。 在这种压迫下,他常常陷入沉思:为什么一个家族的荣辱,可以因为一个人的过错而瞬间毁灭?为什么父亲会在虚伪的医术中耗尽家产?为什么自己要承担别人的笑柄?这种羞耻和不公,是他后来作品里反复提到的“吃人”的社会的缩影。 少年鲁迅没有办法改变这些,他能做的,就是尽力读书。母亲李氏虽不识字,却深知“寒门无出路”的残酷现实,一直支持儿子求学。她典当衣物,节衣缩食,只求给鲁迅一点读书的机会。鲁迅在这样的支撑下,走上了另一条路。  但家道中落的阴影,却从未离开。他常常在夜里想,如果祖父没有出事,如果父亲没有沉迷荒唐疗法,如果这个家依旧富足,他的人生是不是完全不同?这些无法回答的问题,成了鲁迅内心最深的刺。  文字里的复仇 鲁迅成年后,选择了留学之路。表面上是追求新知,学习医学与科学,实则也是一种逃离——逃离那个破败的家族,逃离绍兴街巷的冷眼,逃离那段抬不起头的过去。 在日本求学期间,他逐渐放弃医学,转向文学。这个转变,并非一时兴起,而是内心长期压抑的情绪找到了出口。他意识到,真正让家庭走向崩溃的,不仅是个人的不幸,还有整个社会的沉疴。虚伪的官场、腐败的制度、落后的思想,都让一个个家庭走向毁灭。他把个人的羞耻,转化为对社会的愤怒,把家道中落的痛,化成文字的利刃。  鲁迅写下《狂人日记》《阿Q正传》《祝福》等作品,看似描写普通人物的悲剧,实则都是他亲身体验过的耻辱和痛感的延伸。他笔下的“吃人礼教”,不只是抽象的文化批判,而是他在家族衰败中亲眼见过的现实。他看过亲戚的冷漠,看过世人的嘲笑,看过父亲在偏方和药铺里一步步走向死亡,这些都成了他文字中的黑暗背景。 在文学中,他报复性地揭露这一切。阿Q的自欺,祥林嫂的悲惨,孔乙己的迂腐,都折射出他对旧社会的厌恶。那些作品里,有他对自家衰败的控诉,也有他对更大层面“民族病”的批判。 有人说鲁迅刻薄,冷酷,爱写黑暗。其实,这种黑暗不是凭空生造,而是他自己走过的道路。家道中落带来的羞耻,让他没有办法写“粉饰太平”的文章。他用犀利的笔,写下的是自己和无数同类的痛苦。 当别人还在追求功名富贵时,鲁迅已经看清:靠科举、靠虚名,无法拯救任何家庭。他的家就是最明显的例子。只有砸碎旧的枷锁,才有新的可能。于是,他选择用文学作为武器,把文字当作一把刀,去剖开那层虚伪的皮。 鲁迅家衰败的真相,不是贫困两个字能概括,而是一种深刻的耻辱感。这段耻辱,他从未在作品中直接写明,因为过于丢人,也过于私人。他宁愿写成普遍的社会悲剧,也不愿揭开自己家丑的细节。但越是回避,越说明那段经历对他打击之深。 到后来,他已不再是那个羞愧的少年,而是用愤怒和冷峻改变时代的文人。家族的破败,成了他愤怒的燃料,也成了他一生不愿轻易触碰的隐痛。 |

|