| 527801728 | 2025-08-26 11:29 |

|

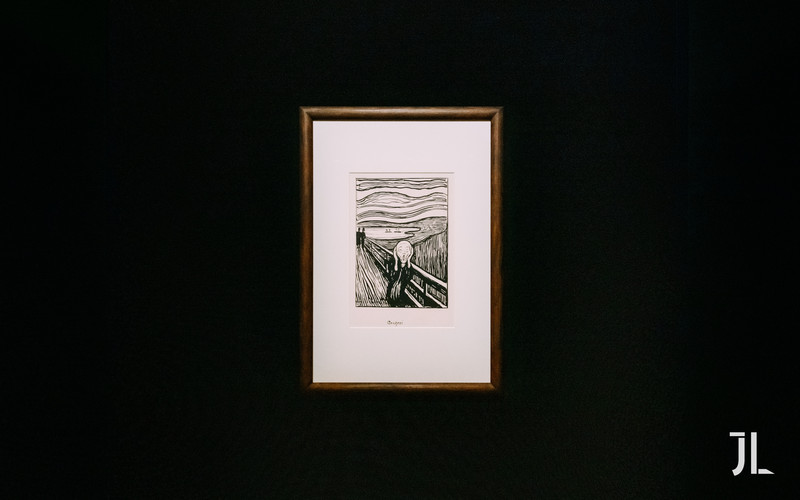

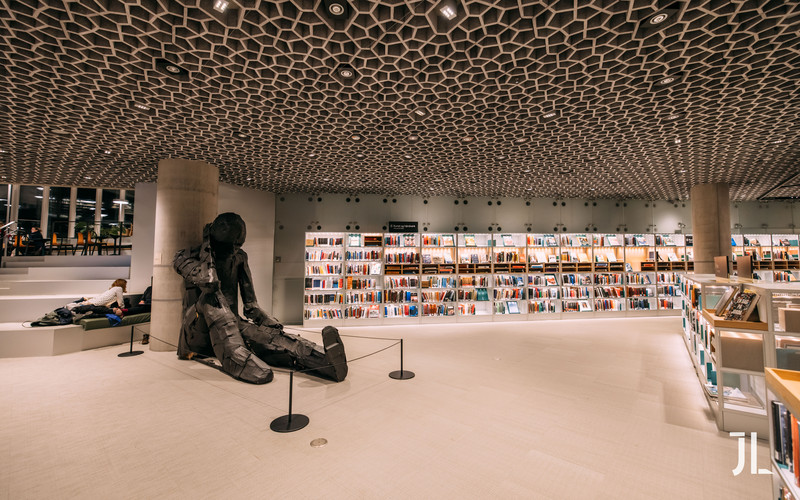

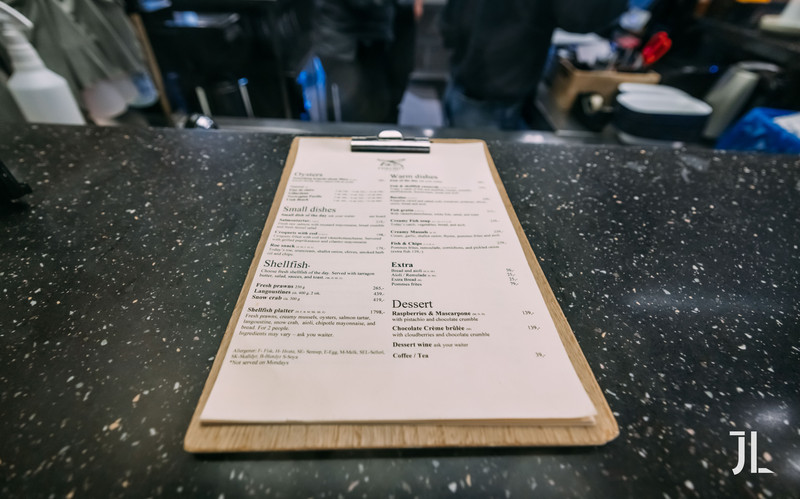

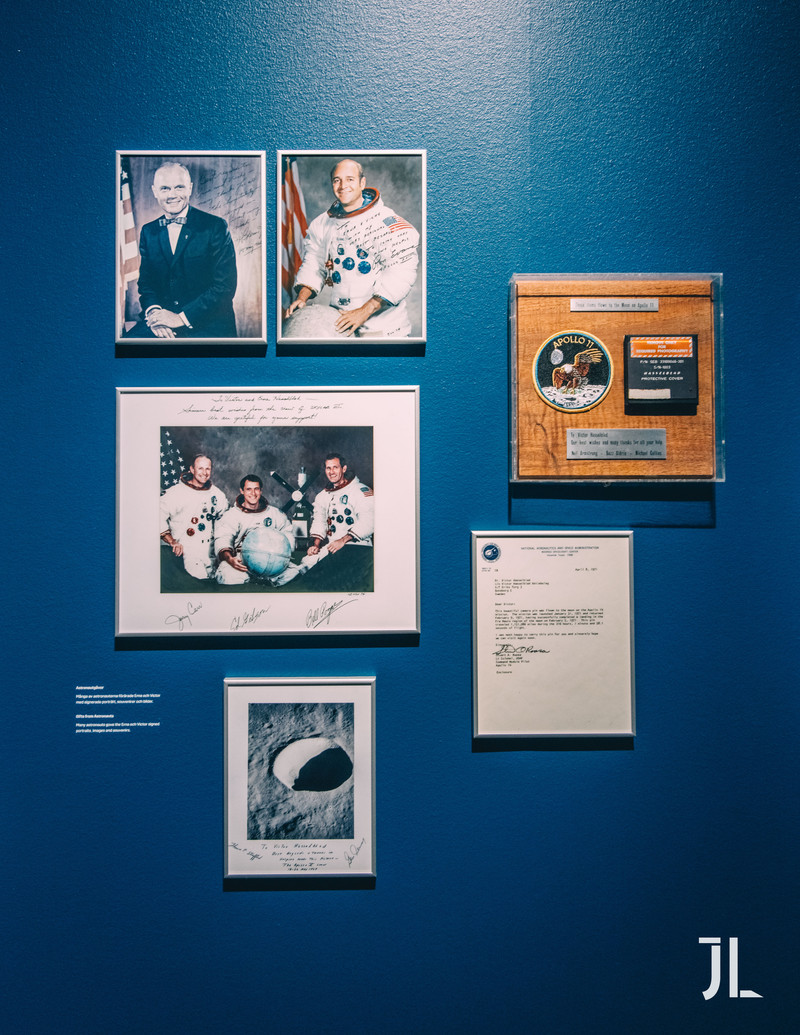

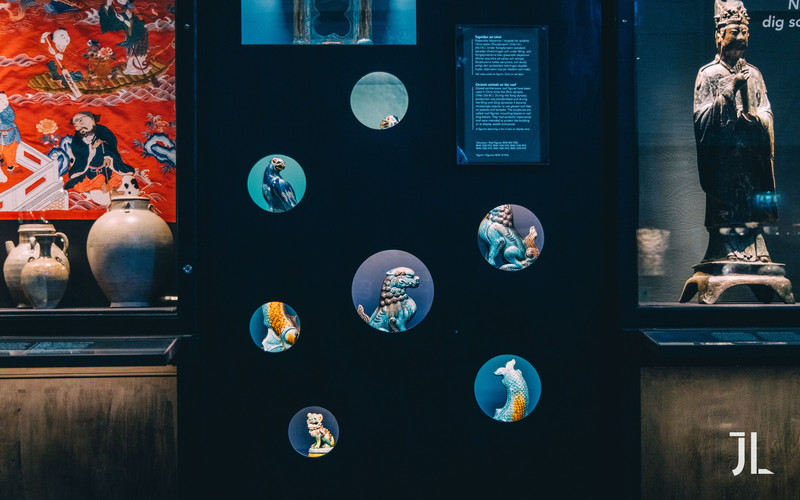

前言 不知道有多少人和我一样,是The grand tour三个老男孩的粉丝,自从看过他们的北欧挪威之行,那个与北极隔海相望的足球场,连同那片小岛的名字,就深深得刻进了我的脑海里。罗佛顿群岛,我随后又在《孤独星球》中再次遇见了它,深蓝峡湾衬托下的红渔屋,寂静雪白的尖峰峻岭,以及北极光映照下如同舞台般绚烂的大陆,不由心生向往。 奈何它位于世界的彼端,又怯于传说中北欧的高物价,所以罗佛顿就一直被我放在心愿单中,未能成行。直到今年年初来到荷兰,恰好有两周时间的盈余,面对近在咫尺的挪威和北欧,实在没有比这更理想的机会了。于是毅然决定订好从荷兰飞挪威,罗弗敦的机票。 整个行程以荷兰阿姆斯特丹为起点,经奥斯陆飞抵罗佛顿,自驾完成后,再飞回奥斯陆;在奥斯陆休整探索三晚后;坐大巴南下抵达同样是沿海城市的瑞典哥德堡,度过三天两晚;继续坐大巴南下抵达德国汉堡,感受德国海港城市的魅力,最后由汉堡搭火车返回荷兰阿姆斯特丹。 四座截然不同的城市,代表了四种完全不同的节奏。罗弗敦是寂静的独白,奥斯陆是小声的低语,哥德堡是开放的对谈,而汉堡则是一场美丽的乐章。这是我未曾设想过的旅行,丰富的体验如同品尝了一块层次分明的提拉米苏。也鉴于许多国内飞至欧洲的航班皆由阿姆斯特丹转机,我将这次的行程推荐给屏幕前的每一个你们。 一些旅行剪影             我是谁 一名停不下脚步的旅行爱好者、一个始终手持快门的摄影师、一个喜欢探索不一样的建筑系男生。欢迎喜欢旅行的伙伴与我交流以及约片约稿。 ————————————————未经许可,请勿转载文中所涉及到的图文及视频 关于这次旅行的视频记录 Play Video 一些行前须知 关于签证 挪威,瑞典,德国,荷兰,这几个国家均属于申根签证范围内,所以规划行程的时候建议申请荷兰的申根区签证,由荷兰入境,再从荷兰开启剩余的行程。 关于荷兰可以玩什么,欢迎看我携程主页内其他内容。 关于货币 四个地区四个国家,涉及到了三种不一样的货币,奥斯陆及罗佛顿群岛采用挪威克朗,哥德堡采用瑞典克朗,德国及荷兰采用欧元。不过大可不要慌张,挪威及瑞典全面普及了电子支付,无论是餐厅还是超市,或是路边小店,当地的交通系统,都可以用苹果支付,visa或者马斯特卡支付。如果实在放心不下,可以适当带点欧元应急。而德国则普及使用欧元,许多地方也支持电子支付,但一些餐厅和小店会偏好收现金以避免银行的手续费。 所以简而言之,带上苹果支付,一到两张全球通用的visa或是马斯特卡,再带上一定的欧元现金,这一次的行程几乎就不用再担心支付了。 关于酒店 相比于横向对比不同平台的精打细算,我更倾向于始终选择两个平台带来的省心,这次旅行也一样,我还是以携程和Booking为主,在罗佛顿这种连锁酒店较少的地区,我用Booking订到了当地的民宿,而在奥斯陆,哥德堡,以及汉堡,因为在地住宿的选择大幅增加,我在两个平台对比完价格后,选择了携程。 关于租车及交通 就像我在前文行程中提到的,这次除了罗弗敦群岛的行程之外,奥斯陆,哥德堡,和汉堡的跨区旅行以及市内旅行都没有租车自驾,申根地区的公共交通网络密集且性价比更高,如果跨区旅行的话可以使用Omio,相当于是国内的携程可以在上面看到火车,客车,以及飞机的选择,而市内交通则可以在当地购买交通卡。 那么在罗弗敦群岛租车,特别是在冬令时期间租车,在选择车辆的时候一定要选择四驱越野自动挡的车辆,并且在提车的时候明确车辆已经装备了雪地轮胎。因为冬日的罗弗敦群岛,有很多地方虽然有柏油路,但是风雪过后会结一层薄冰,对于非四驱车来说,可能会受困。而即使是选择了四驱越野车也一定要小心,冬日晚上的马路,薄冰夹杂着雪花和泥土,车子开过60迈以上,遇到大的横风就会感受到明显的摆动,一定要注意安全。 记得带好除小白本之外的驾照英文公证书,并在当地遵守路权。 关于饮食 挪威的整体消费水平不低,特别在罗弗敦群岛上,一碗面可能就会花掉人民币一百多块钱,所以最好的方式就是自己带几罐方便面过去,再在当地的超市买点蔬菜和水。奥斯陆作为挪威的首都及最大的城市,物资相对充沛,餐厅的选择也变得更多,虽然还是会有些贵,但是比罗弗敦要好不少,可以试试当地的海鲜店,会有不一样的惊喜。来到哥德堡,这座城市的亚洲饭店出乎意料的多,如果旅途到了这会儿,中国胃开始作祟,千万别勉强自己,试试这边的中国餐厅或者越南餐厅,一定大饱口福。最后到了汉堡,一定要试试本地的汉堡,毕竟这座城市以汉堡为名,同时也因为这座城市有了更多的华人,选餐厅的时候可以避开一些某书上热门的餐厅,会踩雷,这部分我在后面展开。 那就出发吧!挪威·罗弗敦群岛 从阿姆斯特丹飞往奥斯陆的航班,在北海上空微微颠簸。云层的颜色从低压的灰转为泛白的冰冷,飞机仿佛穿越了一层看不见的气候分界线,稳稳降落在了挪威奥斯陆机场。飞往罗弗敦的飞机于第二天一早出发,于是决定在奥斯陆机场边上的酒店浅浅度过一晚。虽然只飞了两个小时,但已经能感受到这里气候与荷兰明显的不同,风变得更加锋利,大雪所形成的雪堆也几乎遍布目之所及,甚至能看到被用作铲雪车的拖拉机,好期待第二天抵达罗佛顿会有怎样清冷的景色。 有意思的是,你能在奥斯陆的机场航站楼里看到几幅著名本地画家爱德华·蒙克,也就是创作《呐喊》的那位画家的真迹,还能看到不少属于维京民族的古老物件,使得从下飞机到取行李这一段原本漫长无趣的通道也变得有意思了很多。我不自觉的把所有展品挨个看了一遍,待到取行李处,我的行李已经待我多时。    第二天的航班由挪威本土的航空公司执飞,于奥斯陆早上的8点55起飞,飞跃近两个小时,于10点35抵达罗弗敦依文内斯机场。飞机越靠近目的地,舷窗外的世界便越显得不真实,但是需要注意的是,罗弗敦的伊文内斯机场不仅仅是一个连接北极圈的小型民用机场,它同样是北约的军事设施。这意味着,当飞机即将抵达时,空乘会以一种不容置疑的语气提醒你:必须关闭遮光板,停止一切摄影。不是建议,是规定,哪怕是飞机落地滑行时。不要冒这个险,否则落地后迎来的并不会是北国的第一缕清冽空气,而是边防的审问甚至被拒绝入境的可能,一定要遵守规则。   取完行李提好车,不过是早上十一点刚过不久,但此时太阳已经下了山,而月亮已经高高的挂在了天际上。整个天空像一块巨大的柔光板,被冷空气打磨得格外澄澈,地平线附近浮动着迷人的粉与金,往上过渡到淡蓝,再一点点至深蓝。我虽早已做好了冬令时的罗弗敦日照时间会很少的心理准备,在这片接近北极圈的群岛上,每年十一月中旬起,太阳便开始它为期数周的“失踪”,但真正站在这无声的天地之间,面对这大早上便已黄昏的天象,仍感到赞叹和惊奇,时间在此地失去了线性秩序,旅途也在这一刻真正开始。     我的第一站,选择直奔当地的超市。一月与二月,并非罗弗敦真正的旅游旺季。不少当地人会在这时暂别岛屿,前往大城市寻找更多的工作机会。留守者寥寥无几,整个群岛显得愈发稀疏与寂静。于是生活的节奏也随之被调整,超市、餐厅、加油站,不是提早打烊,就是干脆闭门谢客。所以在白天去超市里,比如Bunnpris,买些饮用水,面包,坚果以及一些应急食物,以应对可能面临的闭门羹。 不过这一路还是有所耽搁,毕竟过了三点半天就黑了,我开始患上一种轻微的焦虑,一种只在冬日的极北才会出现的时间紧迫感,这一路边开边停边拍,生怕错过冬令时原本就不多的一丝一毫的景色,它们实在太美了,那种静默无声的壮丽,群山、海湾、月光与雪地交叠成画,贪婪的按下每一个快门,就好像每一张都是最后一张。     在罗弗敦群岛的第一天,我将根据地放在了安岛(And?ya)上的安德烈斯。这几乎已是整个挪威海的尽头,也是罗弗敦群岛最北的边角,接近世界的边缘。夜色降临得比我预想中更迅速,天光仅短暂停留了几小时,便悄然褪去,将整个世界交还给寒冷与沉默。这片大陆的末端屹立着一座灯塔,孤独的面对着深邃的大海,它让我想到海明威曾写过的一句话“The sea is the same as it has been since before men ever went on it in boats.” 是呐,大海一直如此,无论人们是来还是去。     过了下午四点后,阳光便从天边悄然退场,不过我赶上了满月的那两天,于是月亮与太阳交换岗位,接过了照耀这世界的职责。全月光的照耀下,雪原、峡湾与被风雕刻过的山体线条被重新勾勒出来。或许从未感受过如此早的天黑,我驾着车一路驰骋,从海边到内陆,与山影和满月作伴,贪婪的吸收着这里的一切。到后面甚至还拿出了灯棒,在雪地与山体的前面创作起光绘,乐此不疲。 在度过北极圈的第二天后,我开始南下前往亨宁斯韦尔,天色开始真正沉下来。车沿着E10公路南行,路面湿滑,云层低垂,风像是直接从北极吹来,穿过山峦与峡湾,在车窗上留下一层无法抹去的凉意,这时,冬日多云天气的弊端开始显现,原本就不多的日光时间,天空被大片云朵遮蔽,让整个大地都变得黯淡下来,好在终于见到了最初吸引我的那个世界尽头的足球场足球场,那一抹绿实在耀眼,照散了心中的乌云。      绿色的人工草皮被岩石包围,海就在十几米之外咆哮,难以想象在这里踢球的样子,会不会有球员因为担心球落入大海而不敢全力出击。不过在某种意义上,它又像极了我们当下的精神状态,孤立、边缘、但仍试图运转。它保留了人类对秩序与运动的追求,但又超脱于普通的追求,于这大海环绕,眺望北极之处,达到了某种理想且让人憧憬的状态。 从亨宁斯韦尔离开,前往《孤独星球》封面的取景地雷讷。这里似乎已经成为了某种视觉符号,提起罗弗敦,便会出现那红白相间的小渔屋错落有致的建在沿海的峭壁上,背后是雪白的雪山。雷讷,这个名字在挪威语里意为“纯净”,它也正是如此,一面是波涛汹涌的挪威海,一面是像壁画般耸立的山峰,不沾任何世尘。 几乎看不到便利店,也没有熙攘的游客,仿佛一切实用主义都被留在了通往雷讷的最后一段公路之外。而正因如此,当我在雪地中偶然看到那座小小的艺术馆时,竟似乎也没那么出乎意料了。这不就是一种“无用之用”的证明吗?就像亨宁斯韦尔那座建在世界尽头的足球场一样,挪威人似乎亲自践行着生活的另一种秩序,不为效率,活出自在与自我。     非常幸运的,我在雷讷的那一晚,也就是在罗弗敦群岛的最后一晚,遇到了人生中第一次极光。 它并没有那么热烈,也没有如同火焰般喧嚣,甚至稍不注意就可能会错过,但还是幸运的被我捕捉到了,绿色的光芒在天边微微跃动,仿佛是山后有一位自然的舞者在无声起舞,淡雅,优美,让人印象深刻。 我站在寂静无声的雪地上,独自目睹这一切的发生,同时追问着人生与旅途的意义,或许这一切本身就是意义,在宇宙的见证下,见自己。  “我感受到一声尖叫穿过自然” · 奥斯陆 从罗弗敦群岛回到奥斯陆,从自然回归城市,耳边似乎仍响彻着海风的呼啸,但眼前的景色已经发生了翻天覆地的变化。奥斯陆有太多可以诉说的事物:全球排名前列的咖啡馆文化、关于和平的诺贝尔象征、以及一个始终无法被忽略的名字,爱德华·蒙克。传说某个黄昏,蒙克正是站在奥斯陆峡湾的山坡上,遥望着天边诡异的血色光晕,那是一种近乎不真实的极地暮色,他回忆道:“我感到一声巨大的呐喊穿过自然。”于是,那幅世纪名画《呐喊》(The Scream)诞生了。 所以,我在奥斯陆的第一站,就去了位于奥斯陆歌剧院旁的蒙克博物馆(MUNCH)。那是一栋新建成没多久,通体银灰、直冲天际的建筑,几乎像是从峡湾里生长出来的现代纪念碑。馆内馆藏了两万多幅蒙克的原创艺术作品,甚至包含了一些信件,馆内展出超过二百幅蒙克原作,包括众多不同版本的《呐喊》原稿,《病中的女孩》,《马拉之死》,以及大型画作《生命之舞》系列。         你能从蒙克的画中,读出他挣扎于孤独、焦虑与死亡的漫长过程,而若你细读那些作品的创作年份,会发现这些情绪暗流贯穿了他的大半生,这些情绪也反映了19世纪末20世纪初奥斯陆的都市变迁、宗教压抑与工业化带来的迷惘。但他画的真的太好了,看到后面你不忍心再看下去,那些通过细腻笔触和夸张表达所反应的情绪,溢出画纸,侵入每一个观众的心。《呐喊》系列中那一道道扭曲的河岸线和狰狞的表情,而《病中的女孩》系列,那病床上苍白、孤绝的身影,则透出了深深的无力。 走出蒙克博物馆,天色似乎变得更加阴郁起来,虽然离开了罗弗敦,但冬令时下的奥斯陆,天黑的同样很早。我决定去蒙克博物馆边的奥斯陆图书馆看看。这并不是一个标准意义上的景点,我被其外观吸引,决定进去,想要缓解一下看完蒙克的画以后的情绪,同时看看以设计著称的北欧究竟是如何定位自己的图书馆。        逛完之后还是受到了非常大的震撼,与国内的大部分图书馆有着很大的不同,它不再只是封闭的自习室和静默的书架,而是一处如同城市客厅般自由开放的场域。空间划分清晰却流动性强,光线被建筑巧妙引入,设计风格明显。除了自习室,阅读区之外,有大量的你可能意想不到的有趣空间。比如有大片的雕塑设计区,有着关于这座城市的历史介绍区,有关于胶片和地理的知识讲解区,还有3D打印区,裁缝区,以及博客录制区。偌大的图书馆仿佛就是一个巨大的兴趣盒子,激发着无论是大人还是孩子的探索,求知欲,实在是厉害。 踏着夜色从图书馆出来,已是饥肠辘辘,打开地图在附近随机寻找一家本地高分餐厅竟获得了意外的惊喜。Fiskeriet Youngstorget,一家从外面看上去既有餐桌又有海鲜售卖的餐厅,这看似奇怪的组合一定有着最新鲜的美味。拉门入座,很幸运因是一人前来,直接坐在了吧台边上,不仅免去了等位的烦恼,还多了一个与厨师和服务员们直接沟通的机会。     我点了一份雪蟹,一份生蚝,随后听取服务员的建议,搭配了一杯白葡萄酒。那一口竟是我旅行这么多国家以来吃到过的最鲜美最新鲜的海鲜,将食物的本味与厨师的功力结合到了极致,而或许是因为见我是店里唯一一个独自前来的客人,吧台的服务员不时来找我聊天,突然递来一片“当地特产”——鲸鱼肉。浓重的挪威口音让我直到第三遍才听懂那是什么,震惊让我一时失语。腌制过的鲸鱼肉口感紧实,鲜咸且特别。也许是看见了我表情的变化,给服务员也逗笑了。 如此寒冷的北国,没想到人心炙热。 作为一个咖啡脑袋,到了一座新城市寻找当地的咖啡店几乎是我的日常。所以在即将离开这座城市之前,我决定去这座城市最受追捧的咖啡店Fuglen Oslo看看。  “Fuglen”在挪威语里是“鸟”的意思,诞生于1963年的某一天,如今,它的足迹已经飞到了东京和纽约。 来之前我一直很好奇,欧洲的咖啡店在我的印象中一直是老派咖啡的代表,它们保守但精准,百年过去口味如一,这也导致了他们缺乏竞争力,极易被替代,这家Fuglen是如何做到突出重围,做出差异化的。来了之后发现,原来它不单单是一家咖啡店,它更像是一种生活方式的代表,白天这里是精品咖啡馆,傍晚摇身一变成为鸡尾酒吧,同时还是一家复古家具店——你在这里坐的椅子、面前的咖啡桌,甚至挂在墙上的灯,都可以直接买走。   咖啡是它的灵魂,与大多数偏爱深烘的欧洲咖啡店不同,Fuglen是北欧浅焙的代表,大部分豆子来自埃塞俄比亚、肯尼亚等非洲产区,果酸明亮,香气层次分明。甚至还有将鸡尾酒的制作手法融入咖啡的手法,比如那一份浓缩咖啡马天尼。这种创新且和谐的手法,深得我心。  距离离开奥斯陆的时间越近,就越是不舍,趁着距离大巴发车还有三小时,我决定沿着峡湾向西去看看。峡湾的水色在冬日的灰天之下显得沉静,偶尔有海鸟低低掠过水面,像在为我送行。这一路,我看到了极具挪威特色的桑拿房,那一个个坐落在水面上,木质外墙在寒风中泛着温润的色泽,屋顶的烟囱缓缓吐出热气。我看到了造型极其质朴的诺贝尔和平中心,低调到稍不留神就会与它擦肩而过。我看到了奥斯陆国家博物馆,懊恼没有留够时间给这座艺术殿堂。     奥斯陆,下次还会再见! 没曾想过这么好逛·哥德堡 入夜抵达哥德堡,休整一晚后开启了在哥德堡逛博物馆的一天。 我先去了哥德堡美术馆(G?teborgs Konstmuseum)。沿着马路走到尽头,它伫立在哥塔广场的高地上,庄严厚重的建筑风格让它几乎无法被人错过。门前有一座巨大的波塞冬雕像高举双臂,角落里还有一尊维克特哈苏的雕像,没错就是那个创作登月相机的那个男人。   哈苏美术馆(Hasselblad Center)和哥德堡美术馆同在一座建筑里,并不是普通的品牌联名,而是因为哈苏的创始人正是出生在这座城市,并且在哥德堡生产现在的每一款哈苏相机。更重要的是,这座城市见证了哈苏的荣耀时刻。1969年,阿波罗11号登月时,宇航员拍摄下月球表面的相机正是哈苏,使得人类第一次踏上月球的影像能够被带回地球。哥德堡人常说,那一刻,他们的城市不仅连接了世界的港口,也连接了地球与月球。所以今天的哈苏美术馆它不仅展示哈苏相机的历史与影像艺术,还颁发享誉世界的“哈苏摄影奖”(Hasselblad Award),试将这种开创精神不断传递下去。      来到哥德堡美术馆的其他部分,馆内的光线比我想象的柔和,墙上挂着大量北欧黄金时代的风景与肖像,那些画家仿佛是那时的摄影师,精确、克制,没有急于表达自己的灵魂,只是以近乎宗教般的耐心,将海湾的波纹、渔民的神情、城市广场的灯火,逐一留存。他们对细节的捕捉无比细腻,让人完全沉浸在画面所表达的那个当下。       从哥德堡美术馆出来,距离不远,就是瑞典唯一一座设计与工艺美术馆(R?hsska Museet),展厅里放置了大量瑞典或者北欧风格的家具,让我意外的,它同时也放置了很多来自亚洲,乃至国内的艺术品,古董。当看到两种文明的交织与对比之后,还是不由感叹,中国古典美学才是真的美呐。        休整一夜后,我搭上了去往城市边缘的巴士,若不是因为是个狂热的汽车爱好者,恐怕没有人会像我一样历经周折,前往沃尔沃博物馆,没错,就是你想的那个沃尔沃。 曾经去过法拉利,兰博基尼,大众,奥迪,等汽车博物馆的我,在刚踏进沃尔沃博物馆的时候是有些惊讶的,它太简单了,如同只是征用了一个厂房,然后将他们的各款车型按年份在里面铺陈开。唯独两个部分做了展开,一就是它引以为傲的安全,二则在意料之外但又情理之中,就是它与中国的联系,毕竟沃尔沃已经归属中国吉利,某种程度上,它有个中国妈妈。        这个博物馆如同它的品牌一样实在,几乎没有什么花里胡哨的炫技或是多媒体交互,用一辆辆车和一件件展品堆砌出属于他的故事,所以,它可能只适合部分爱车的人士。 再回到哥德堡市区,天空下起了蒙蒙细雨,马路上几乎没有了任何行人,我打开地图,发现市立博物馆就在附近,于是毫不犹豫的钻进了这温暖的避雨港湾。它是一个讲述维京故事的博物馆,与前一天哥德堡美术馆,以及设计工艺博物馆不同,这里有维京船的残骸、航海的地图,以及港口变迁的影像,硕大的木船结构让人震撼,也不由去想象那段历史,到底经历了怎样的惊涛骇浪。   从博物馆里出来时,雨已经停了,但是马路上依旧没什么人,冬日入夜后的哥德堡,如同一座亮着灯的空城,人们都去哪儿了,我忍不住想象它的夏天,咖啡馆外摆满了桌椅,游船缓缓驶入港湾,人们沿着街道骑着自行车,捧着冰淇淋,街头艺人拨弄着小提琴的琴弦,音乐随风飘扬。   我在汉堡没吃汉堡 旅程的最后,我留给了德国汉堡一天半的时间。这是一座我惦记已久的城市,之前每次来德国,苦于和行程挨得太远,但这次从瑞典南下回荷兰就恰恰好顺路。 我一直很好奇汉堡和汉堡的故事,据说最早汉堡其实是个人名,19 世纪许多德国移民从汉堡港出发,横跨大西洋前往美国。他们带着一种叫做“Hamburg steak”的食物,一种用牛肉剁碎、调味、成型后煎制的牛排,是当时汉堡地区流行的吃法。到达美国后,它被夹进面包里,成了更方便的工人餐,于是演化出了今天的汉堡。  汉堡的第一站,我选择了最有代表性的仓库城,它集中在汉堡的易北河口,标志性的红砖在冬日的灰色天幕下显得格外深沉。这里建于1883 年至 1927 年之间,用来堆放着来自世界各地的香料、咖啡、茶叶、地毯和可可豆,至今仍保留了当时的建筑风格,其中还有两栋改成了博物馆,微缩景观世界和香料博物馆。前者是世界上最大的铁路微缩景观,后者则保留了部分仓储时代的味觉记忆,空气中依旧弥漫着以木头为主基调,混合姜黄和肉桂的香气。      易北爱乐音乐厅就在仓库城不远,甚至在仓库城city walk的时候还能远远的看到,独特的建筑造型与周围的一切都形成了巨大的反差,但似乎又不失和谐,有种意外的美。  走近看就会发现,虽然上半部分采用了现代设计和技术,但是易北爱乐音乐厅的下半部分仍和周围一样,采用厚重的红砖基座,几乎与边上的仓库城融为一体。而当站在下面往上看,那一片片玻璃幕墙反射着天色和水色,随着云层的移动而变幻,似乎在那一瞬间明白了建筑设计师的巧思,实在是妙。   我其实一直很想听一场真正的音乐剧,特别是在爱乐音乐厅这样的世界级音乐厅里,很可惜没有提前抢票的情况下几乎不可能买到当日的票,于是让这次的旅途又多了一层遗憾。不过音乐厅的露台依然可以上去,上面的风很大,风景也很美。       从音乐厅离开,我直奔汉堡美术馆,这里有另一位在我心中和蒙克占据同样地位的艺术大师等着我去发现。他就是德国浪漫主义风景画家,Caspar David Friedrich大卫·弗里德里希。汉堡美术馆馆藏了他的多幅巨作,其中就包含了那幅最著名的《雾海上的旅人》。    那是一个手持拐杖的男子,背对着我们,站在嶙峋的山岩上,没人知道,他是刚刚攀上这处悬崖,还是在这里停留已久。面前是翻涌的云雾与若隐若现的山峰,所有的焦点都指向了中心那个若有所思的男子。充满了诗意和可能性,风景只是他的思想之海,云雾是世界的不确定性,而那孤立的身影,既可能是征服者,也可能是漂泊者。你无法看到他的面孔,只能在他的背影里,寻找自己的影子。        汉堡美术馆的体量之大,质量之上乘,在我逛过的美术馆中数一数二,它由三栋彼此相连的建筑组成,多层错落,时间跨越19世纪至21世纪,馆藏超7万件,光放在外面展出的就有数千件,而且大部分都是经典中的经典。比如德国浪漫主义(代表画家卡斯帕·大卫·弗里德里希),北方文艺复兴(代表画家荷尔拜因),德国印象派与德国表现主义,荷兰黄金时代绘画(伦勃朗及鲁本斯),法国印象派与后印象派(莫奈,德加及塞尚)以及当代与临时展览。几乎无法在半天的时间内看完。 于是也不再纠结,踏着美术馆闭馆的音乐,重新回来冬日的室外,我决定看点不一样的缓缓脑子,去看一个仿佛来自赛博朋克电影里的地铁站。       德国的很多地铁其实都很出片,他们的设计风格深受东德的影响保留到了现在,但这一站,HafenCity Universit?t站,则代表了另一股超现代主义的风潮。仿佛《2001太空漫游》里的场景,巨大的长方体灯箱悬浮在空中,色彩缓缓流转,金属质感的列车滑入,就好像一艘艘穿越时间的飞船带着旅人前行。 尾声 写到最后我发现我还是不忍心把那家踩到雷的中餐厅公布出来,作为当地的少数群体,孜身漂泊在外想必也是不易。但如果你真的在出发前很想知道,欢迎在评论区留言,我会悄悄告诉你。 回望这一路,每一座城市都有自己的节奏,旅行的意义,或许就在于用自己的步调去碰撞、去交融这些节奏,最后生成全新的韵律。我会永远记得罗弗敦孤独的海,就像我会永远记得我在汉堡美术馆里凝视的那个背影,前路或许都是未知,但出发何尝不是答案。  |

|