| 527801728 | 2025-07-14 22:15 |

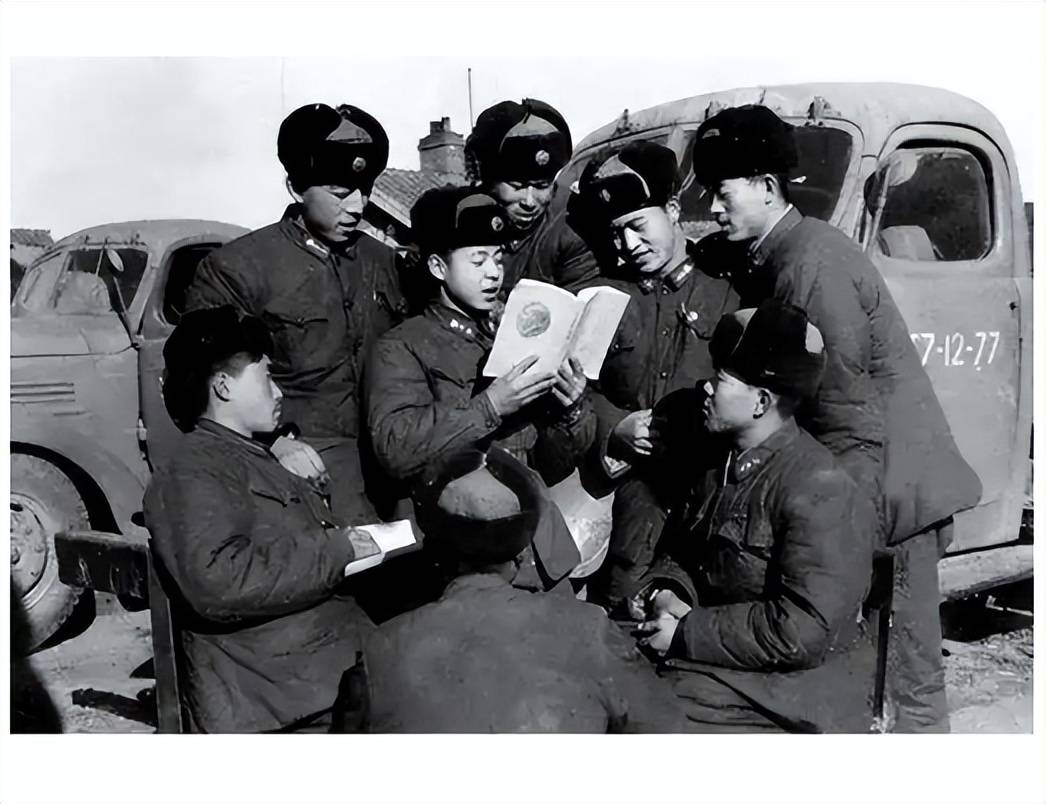

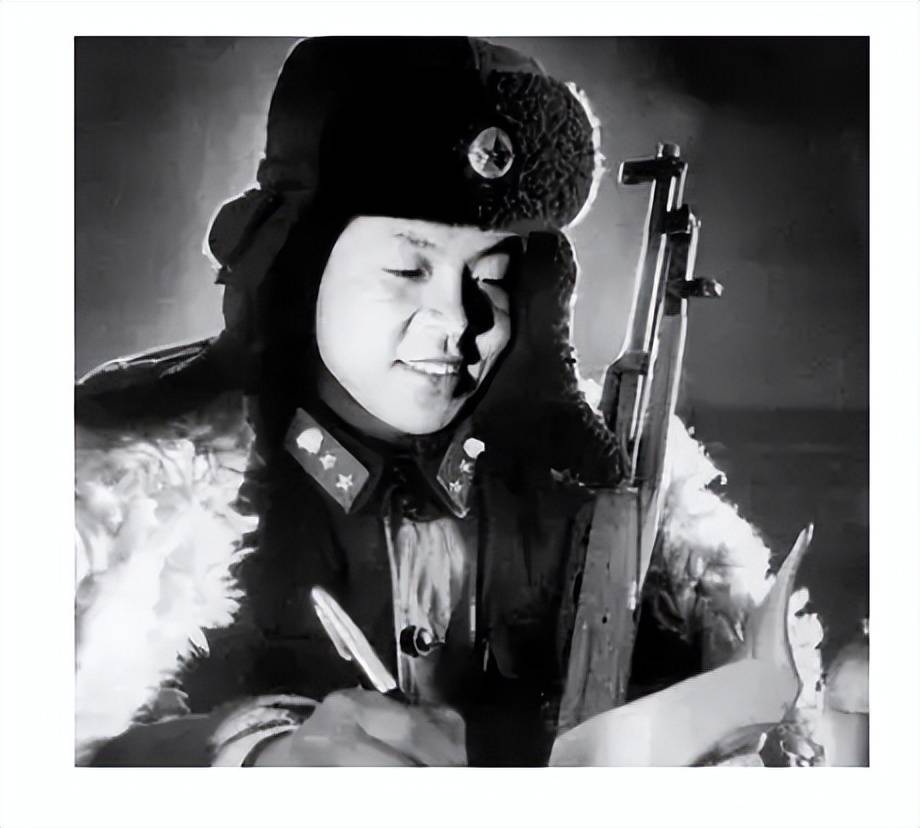

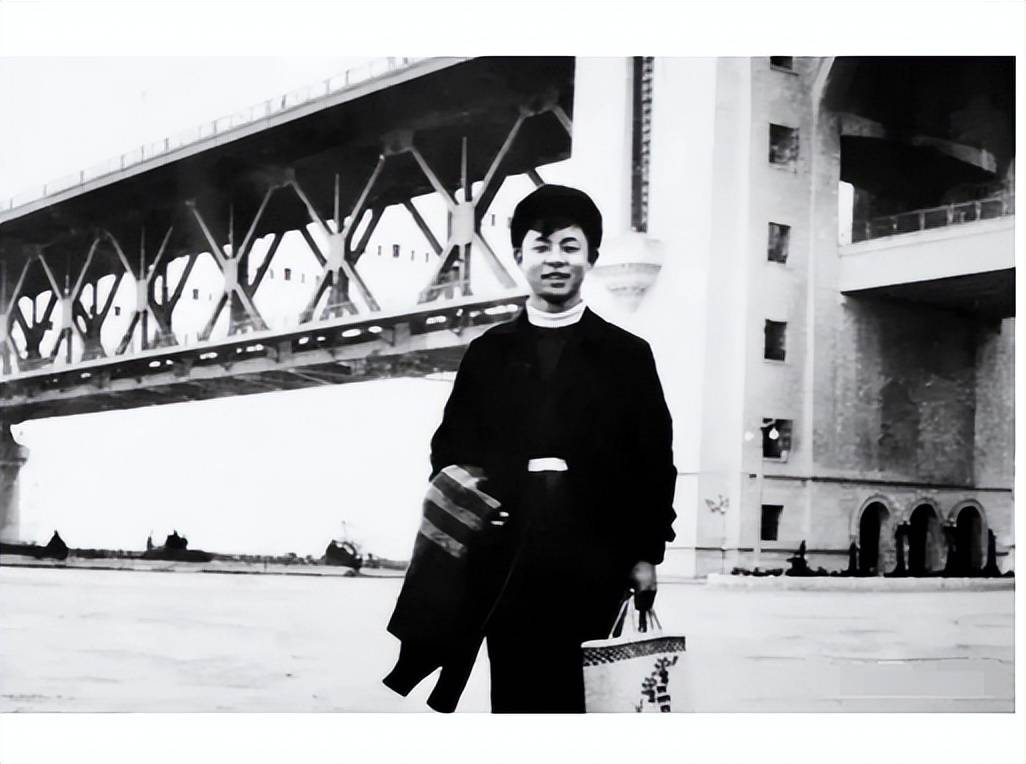

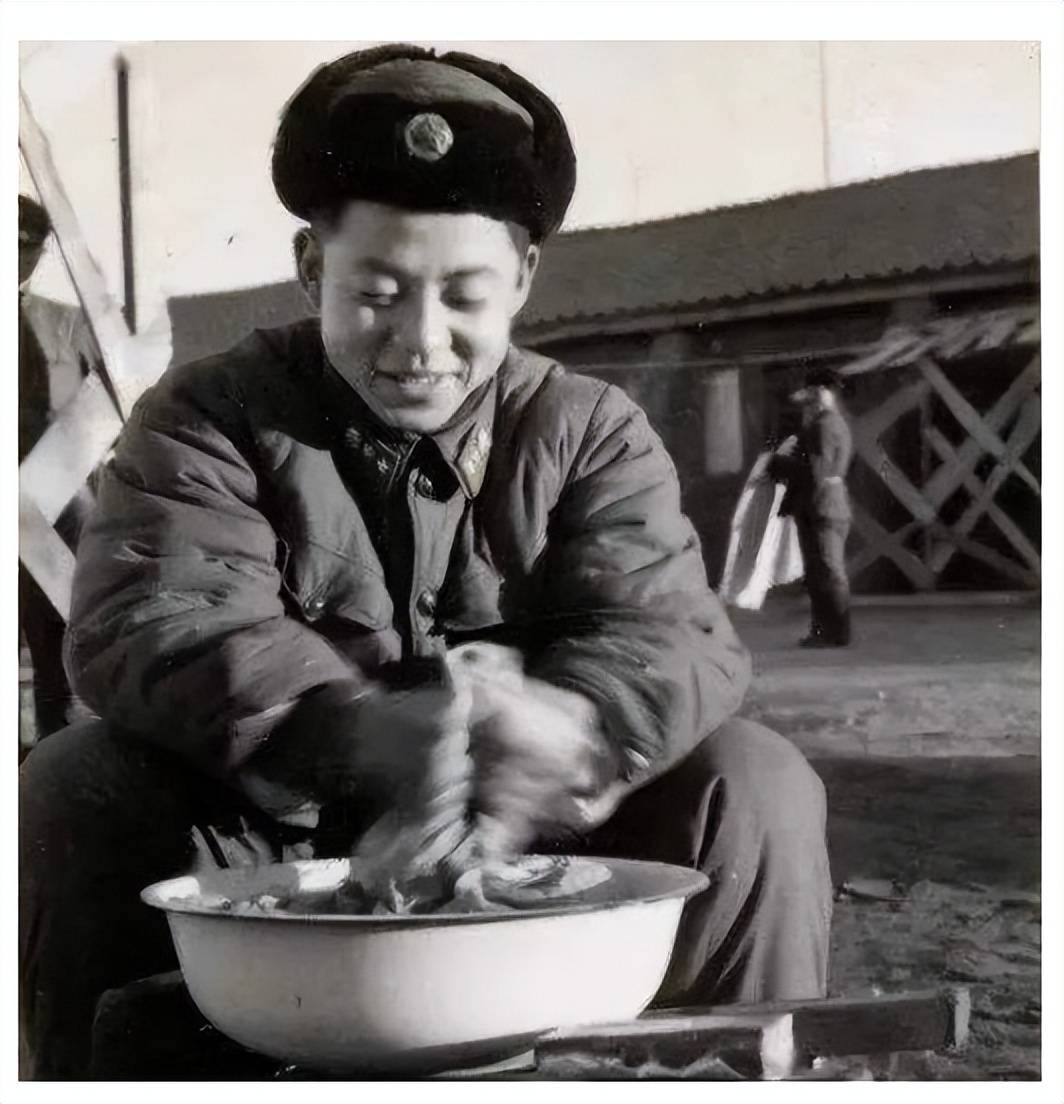

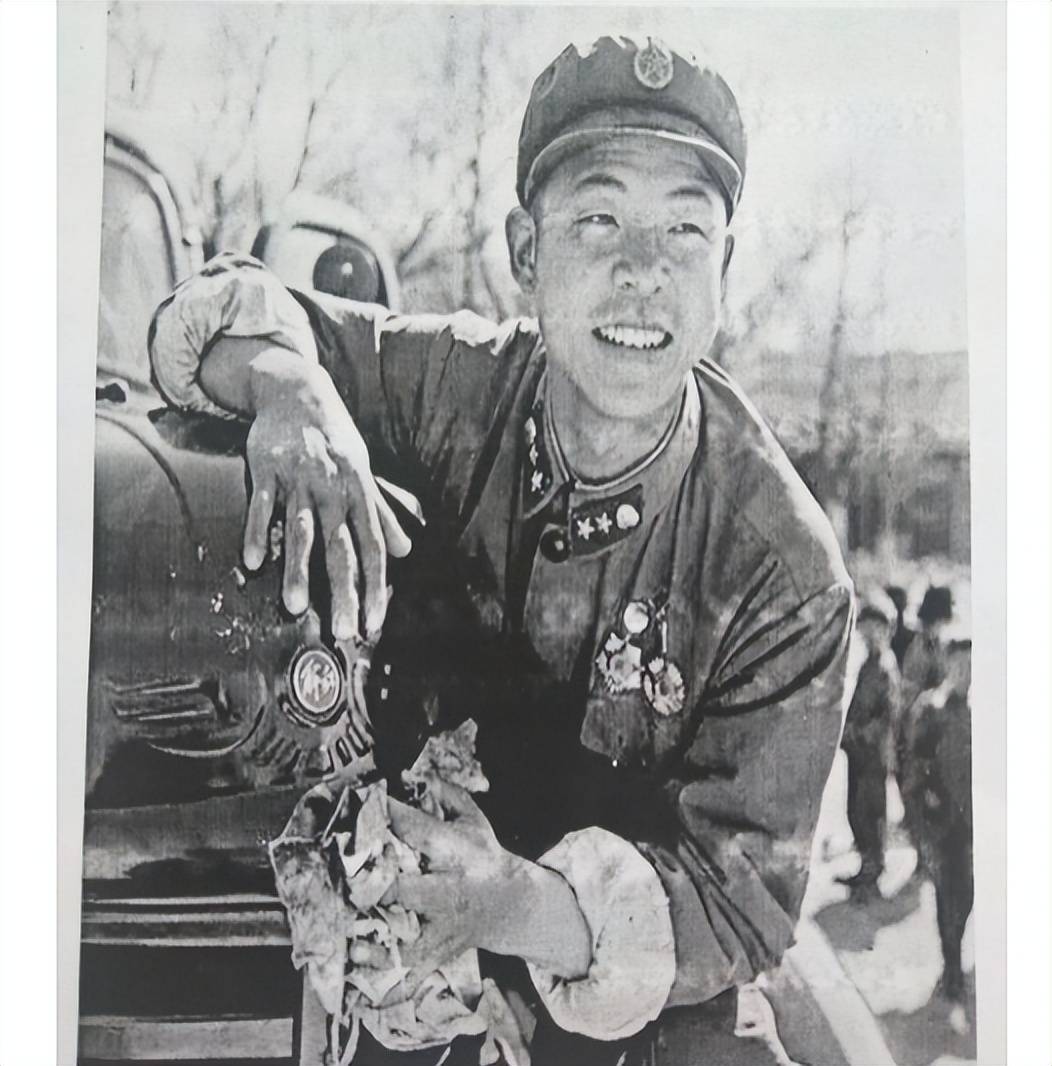

---  照片中的这位年轻人,面容慈祥、眼神坚定,笑容灿烂、气宇轩昂,正是雷锋同志。站在他身后的,是举世闻名的武汉长江大桥。拍摄这张照片时,他年仅十八岁。面对这座雄伟壮丽的大桥,他不禁感到震撼与敬畏,因此决定和它合影留念。这张照片,堪称雷锋生前最钟爱的照片之一。大家或许对这张照片背后的故事有所好奇,譬如:它究竟是谁拍的?拍摄时发生了什么事情?它有什么深远的意义?别急,让我们一起穿越时空,探索这段历史的点滴。  1940年12月18日,雷锋诞生在湖南省望城县的一个贫苦农户之家。他的成长背景可以说是朴实无华、根基正派。新中国成立后,目睹了共产 党人带领人民实现土地革命、建立社会主义的新天地,雷锋内心的爱国情怀愈发强烈。年轻的他,虽年纪尚小,但早已树立起誓言:这一生,必定要报效祖国、服务人民,并为中国的现代化建设贡献一己之力。 雷锋同志始终践行着自己的誓言。他首先在望城县委担任了通讯员,接着投身到团山湖农场的建设中。这对于普通人而言,已算是贡献卓著,然而雷锋却依旧不满足。他心怀远大理想,在得知国内各大国营企业开始招聘时,毫不犹豫地投身其中。武钢、湘钢等离家较近的大企业似乎是理所当然的选择,但令人钦佩的是,雷锋最终选择了距离家乡最远、也是规模最大的一家——辽宁鞍山钢铁公司。  鞍钢作为新中国首个大型钢铁企业,正处于急需大量工人的关键时期。为了迎头赶上西方的钢铁产量,并且生产出适用于尖端科技的特种钢材,鞍钢肩负着沉重的任务,工厂内的每一分每一秒都在为实现目标而拼搏。正是这种充满挑战的环境,吸引了雷锋前来。  为了表明自己的决心,雷锋还特地改了名字。他本打算改为“雷峰”,寓意“登高望远、坚定方向”,但在县委领导的建议下,他将“峰”改为“锋”。这个名字不仅象征着他要在鞍钢拼搏冲锋,也符合他作为一名钢铁工人的气质。 1958年11月12日晚上,雷锋带着新名字启程,离开了长沙。途中,他在武昌站换乘,正好有七八个小时的空闲。雷锋和几位老乡便四处游览,参观了当地的商店,品尝了武汉的特色美食。而其中最令他们感到震撼的,便是刚刚建成不久的武汉长江大桥。 这座大桥的意义非凡。1957年10月15日,历时两年建造的武汉长江大桥终于通车。它不仅是新中国成立后建设的第一座公铁两用大桥,也象征着中国工农阶级的力量。没有依赖资本家、地主,工农群众凭借自己努力修建了这座横跨长江的大桥,标志着国家的经济实力与建设能力。  雷锋在看到这座雄伟的大桥后,决定留下合影。这不仅是一次旅游的记录,更是对祖国日益强大的骄傲与自豪。雷锋在日后的《我学会开推土机了》一文中也提到,这座大桥给他留下了深刻的印象。对于他而言,长达两千多公里、三天的旅程中,武汉长江大桥成为了最令他动容的部分,这张与大桥的合影,也是他心中的珍宝。  在那个年代,许多人一生可能都未曾照过照片,对于出身贫苦的雷锋来说,这也是一种难得的奢侈。那么,问题来了:在照相机并不普及的时代,这张历史性的照片究竟是谁拍的呢? 雷锋同志的一生堪称传奇。在鞍钢支援建设后,他不仅开过推土机,还在辽阳市弓长岭铁矿的焦化厂修建中积极参与。1961年初,雷锋参军入伍,尽管在鞍钢的时间并不长,仅有四百多天,但他却凭借无私的奉献与卓越的表现获得了三次先进生产者、五次标兵、十八次红旗手的荣誉。除此之外,他为人民服务的事迹更是数不胜数。正是这些优秀品质,使他成为了全党乃至全国道德楷模。  雷锋的事迹与影响,至今仍在持续发扬。人们对于雷锋的研究与探索从未停歇。特别是这张拍摄于武汉长江大桥的照片,大家都对它的来源充满好奇,直到2023年2月,媒体才在偶然的情况下找到了关键人物。 这位人物叫王孝云。当他看到雷锋与武汉长江大桥的合影时,他激动地说:“这就是我们大桥照相馆拍的!”王孝云是武汉人,自十七岁开始从事摄影工作。二十岁时,他成了正式的摄影师,并拍摄过许多名人和游客的照片。凭借出色的技术,1961年他被调到著名的武汉国营大桥照相馆工作。几十年如一日,他为成千上万的游客拍照。 王孝云凭借丰富的经验和对细节的敏感,第一眼就看出了照片的来源。首先,雷锋与大桥的拍摄角度,和照相馆常用的角度极为相似;其次,照片使用的是120照相机,而这种高端的照相机当时只有大桥照相馆拥有。通过这些线索,王孝云确认这张照片出自自家照相馆。 王孝云回忆,照这张照片时,收费大约是一块钱,但照片不会当场冲洗,而是事后邮寄,邮费需要额外支付一毛五。大多数游客都是以这种方式领取照片的。遗憾的是,这张照片的角落并未留下大桥照相馆的标识,可能是因为工作忙碌,或者游客太多,疏忽了这一步骤,这才导致了照片的出处一直无法追溯。  然而,由于后来的社会变化,大桥照相馆的生意逐渐下滑,最后在1996年倒闭。即便改制为私人照相馆中心店,也未能抵挡住手机摄影的冲击,最终也关闭了。这一变故使得雷锋的这张照片原片的去向成了谜。 尽管如此,雷锋与武汉长江大桥的合影在全国范围内广为流传,成为了雷锋精神的象征。这张照片不仅记录了他在大桥前的激动心情,也象征着他对祖国建设的无限热爱。尽管照片的原片已不知所踪,但雷锋精神依然长存。自毛主席提出“向雷锋同志学习”的号召以来,雷锋的名字深入人心,成为了全国人民共同的精神财富。  可以说,雷锋同志正应了那句名言:“有些人虽然死去,但他却永远活在我们的心中!” |

|