| jjybzxw | 2025-05-23 08:29 |

|

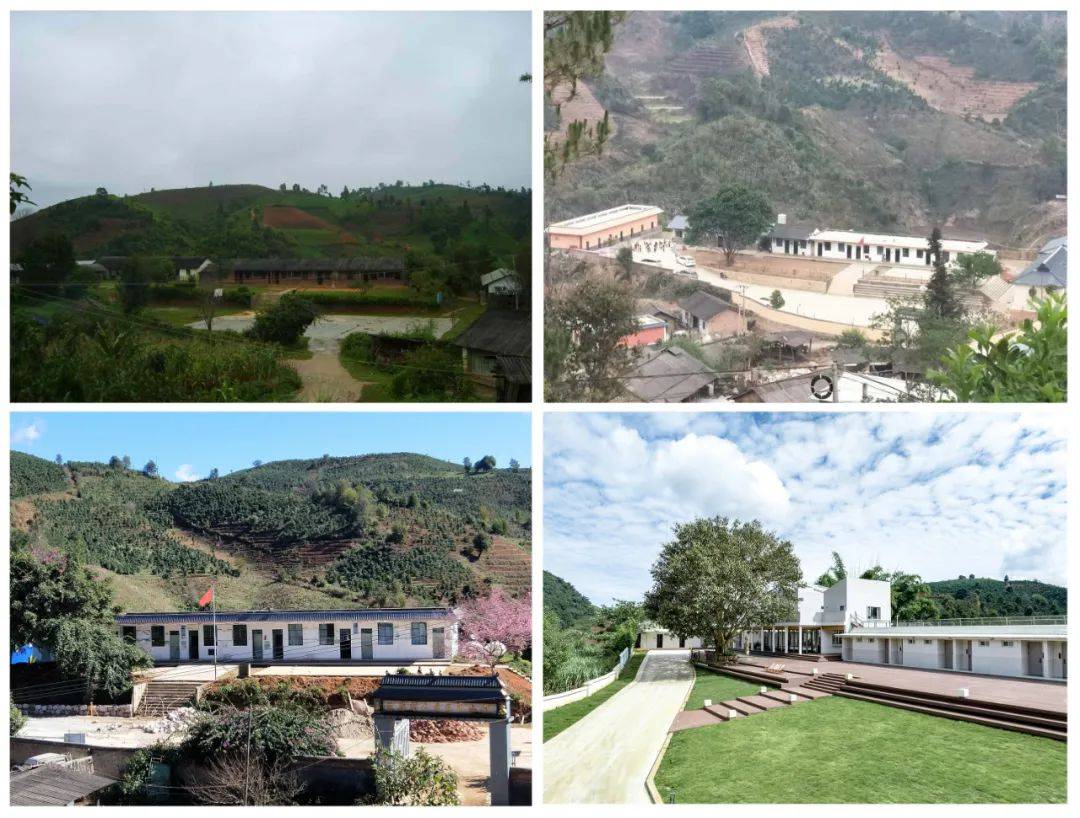

项目地点:云南省普洱市澜沧县东回镇改新村项目位于云南省普洱市澜沧拉祜族自治县,依托于当地咖啡产业产、学、研的乡村振兴计划的支持下,通过对原有闲置的小学场地进行环境改造与新建,联合乡村笔记缔造的乡村特色产业基地配套设施。项目继承原有小学空间中“学”与“憩”的功能,协调梳理场地内外优良的自然环境,希望在日后开展的咖啡研学中,这个场所能成为研学活动容纳住宿,休闲,趣味活动一体的配套基地,成为乡村活力的新节点。 ▼项目鸟瞰图 ©王一翔

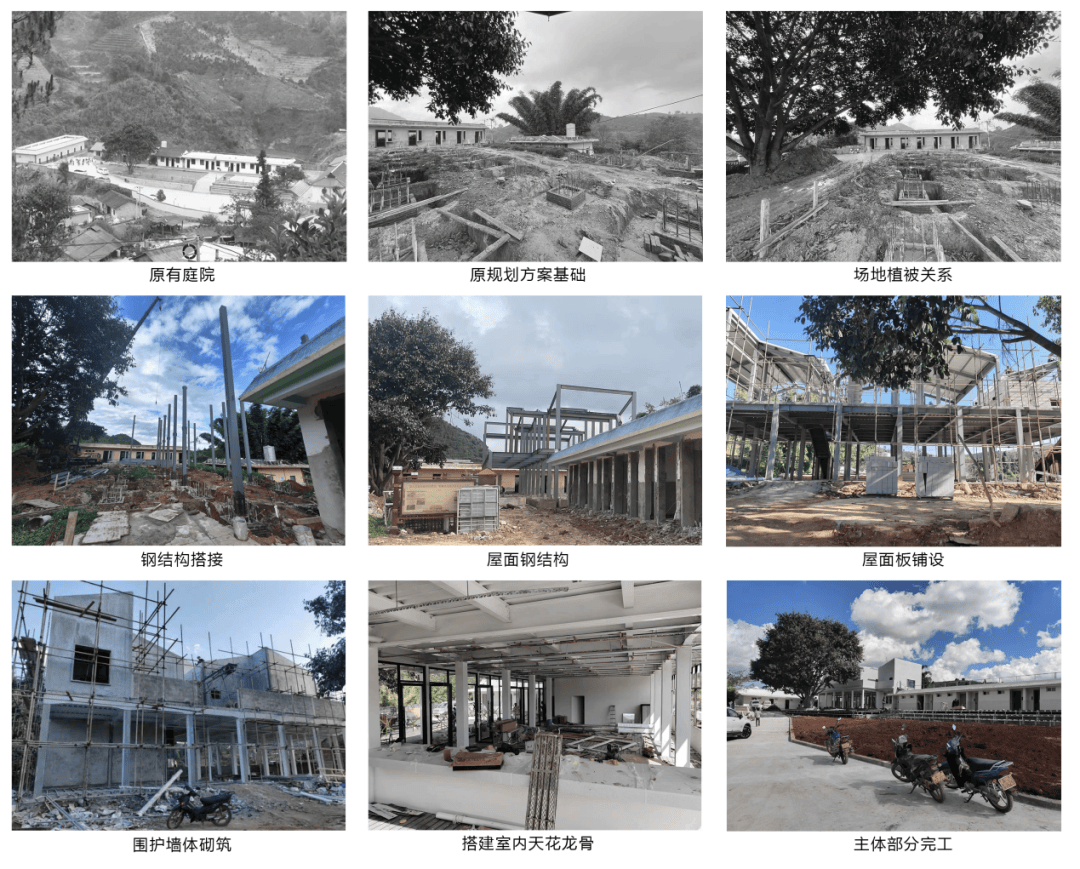

场地踏勘之时,建筑的钢结构柱网基坑已然成型,旧规划方案中的客厅设置在原有小学教室与宿舍的中间,整体连成线型空间格局,却也隔开了场地空间中庭院景观与外侧山体自然森林的呼应关系,故此咖啡客厅的设计作为连接场地的元素而诞生。 ▼现状对比图 ©王一翔

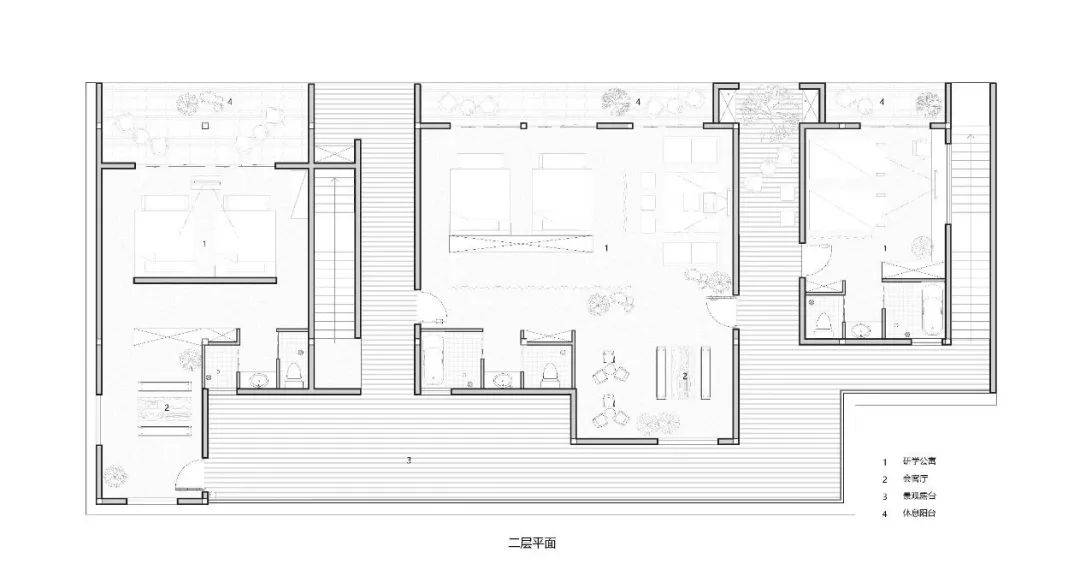

基于已然确定的钢结构柱网布局,在建筑的空间布局上我们进行了调整。在一层空间中,将咖啡吧的辅助性空间集中于一侧并结合楼梯整合布置,利用咖啡吧空间中连续的玻璃门窗构件形成的透明感,使得一层空间以一种轻质透明的状态介入到古树与自然景观之间。对于二层的民宿空间,我们借鉴传统村落的形式,以不同坡向的屋面来组成小型的群落空间,借助平台“浮”在自然环境之中,跳出原有建筑整齐的平屋面形式。 ▼项目鸟瞰图 ©王一翔

▼项目外观 ©王一翔

▼轴测图 © 平介设计

▼爆炸图 ©平介设计

我们通过二层的平台出挑和一层体量退让出的灰空间,配合钢柱形成南侧与东侧的开放式游廊,游廊一方面可以作为两侧建筑的连接通道,另一方面使得二层民宿空间的入口流线形成的迂回过渡效果,让住宿空间私密性的得到加强。 ▼项目外观 ©王一翔

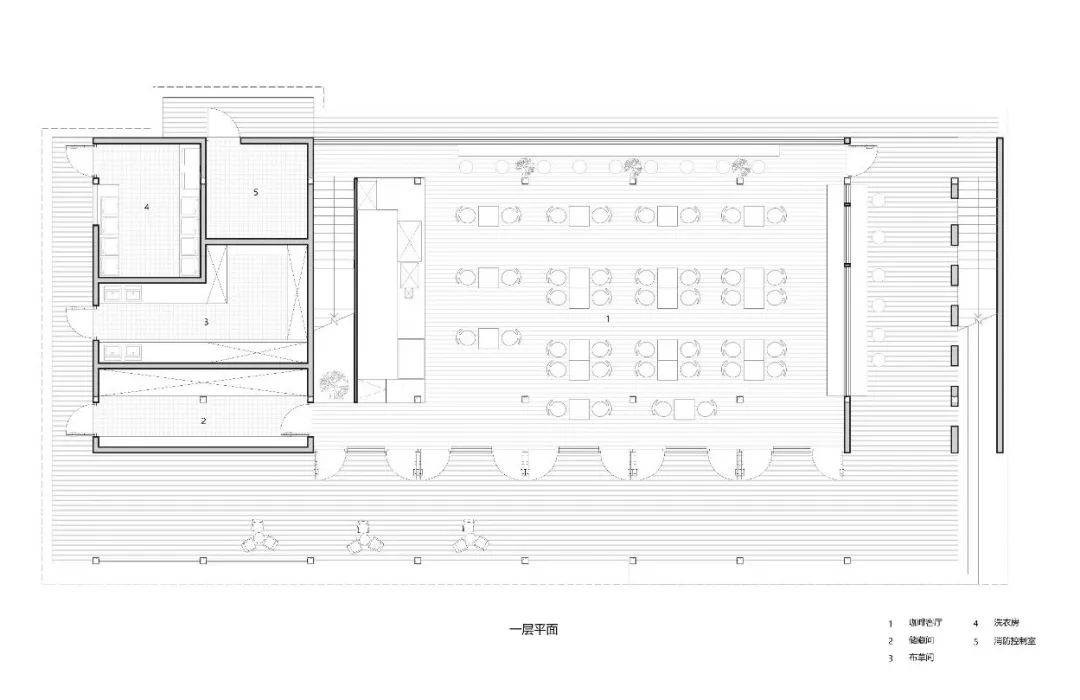

▼一层平面图 ©平介设计

▼庭院边廊 ©王一翔

一层的咖啡厅南侧以多扇可开启透明玻璃门为界面,配合游廊形成半开放空间,我们希望以这样的多层次处理,让人在回味咖啡时得到于院内古树环境相接触的体验,而北侧则以离地1m的玻璃窗配合长吧台,人在此在眺望远山自然风景后,抿一口当地咖啡,融入到云南山野乡村的质朴之中。 ▼咖啡客厅室内 ©王一翔

▼边廊山野框景 ©王一翔

项目设计中,我们通过咖啡吧与游廊之间连接形成的咖啡吧内部形成洄游流线,增加了空间内多角度体验的可能性。我们以此将咖啡吧室内钢柱,配合竹编悬挂式吊顶,在东西向界面形成的层叠弧线与游廊的吧台空间形成独特的框景效果,而在南北向界面中则呈现出连续弧线与平台的直线相互调和,构建出人、院落与自然景观的之间的视线引导。 ▼二层平面图 © 平介设计

▼二层露台和树木关系 ©王一翔

▼山景对景 ©王一翔

在二层民宿空间的设计中,通过平台的构建与群落体量的间隙提供人在二层空间中流动的可能性,这样的调整使得人在村落中的步行游走体验被移植到二层空间,同时在这游走过程中与庭院古树形成的交互,让人得到了一种与自然在不同高度相接触的独特体验。 ▼客房一瞥 ©王一翔

▼项目外观 ©王一翔

▼项目外观 ©王一翔

建筑立面空间作为整体院落的整合,在一层空间利用塑木地板与院落室外空间相衔接,配合白色的立柱与透明玻璃窗立面,形成白色的悬浮体量与周边的原有建筑相互协调。墙面材料选取带有竖向纹理的真石漆,整体建筑远观时呈现出映衬在绿林之中白石之感,近观则以细腻的肌理触觉与视觉增添整体空间的质感。 ▼项目外观 ©王一翔

咖啡客厅作为乡村笔记后期运营咖啡研学活动的场所,我们同时将整体小学内原有的教室与宿舍进行改加建设计,提供完备的住宿条件,配合咖啡客厅的民宿空间形成四人间、标间、套房的多样化休憩空间。 ▼入口庭院 ©王一翔

在院落整体布局方面,我们对院落的景观布局进行调整,保留一定程度的运营灵活性。我们希望场地内预留出的木质活动平台与休闲草坪能够容纳更多的社区活动,使得众多研学学子更好地融入到当地居民社区生活中。值得一提的是,在项目建设中,或许是出于某个灵光一现的念头,原本分离的客厅与小学宿舍被一座钢结构玻璃楼梯连接起来,通过对小学宿舍屋顶的利用增添了院落的活动空间,增加了社区活动中院落的观赏空间,人、乡村、自然在这一刻得以融合,这才实现了农村社区的共建共享,得以一同拥抱的自然馈赠。 ▼夜景活动© 乡村笔记

▼夜景概览 ©王一翔

▼施工纪实 © 平介设计

▼方案模型 © 平介设计

▼项目外观 ©王一翔

▼项目鸟瞰图 ©王一翔

项目信息 项目名称:改新村乡村振兴配套基地 业态规划:上海乡村笔记教育科技有限公司 设计单位:平介设计,华建集团建筑装饰环境设计研究院 施工图设计:云南玖星建筑勘察设计有限公司 建筑面积:1200㎡ 项目设计&完成年份:2023,10;2024,05 设计团队: 平介设计:王蕴伟,王恩铸,李宗键,张莹,吴斯 苏州大学:杨楠 摄影版权:王一翔 业主:澜沧县东回镇改新村,上海乡村笔记教育科技有限公司 |

|