| huozm32831 | 2025-05-18 17:48 |

|

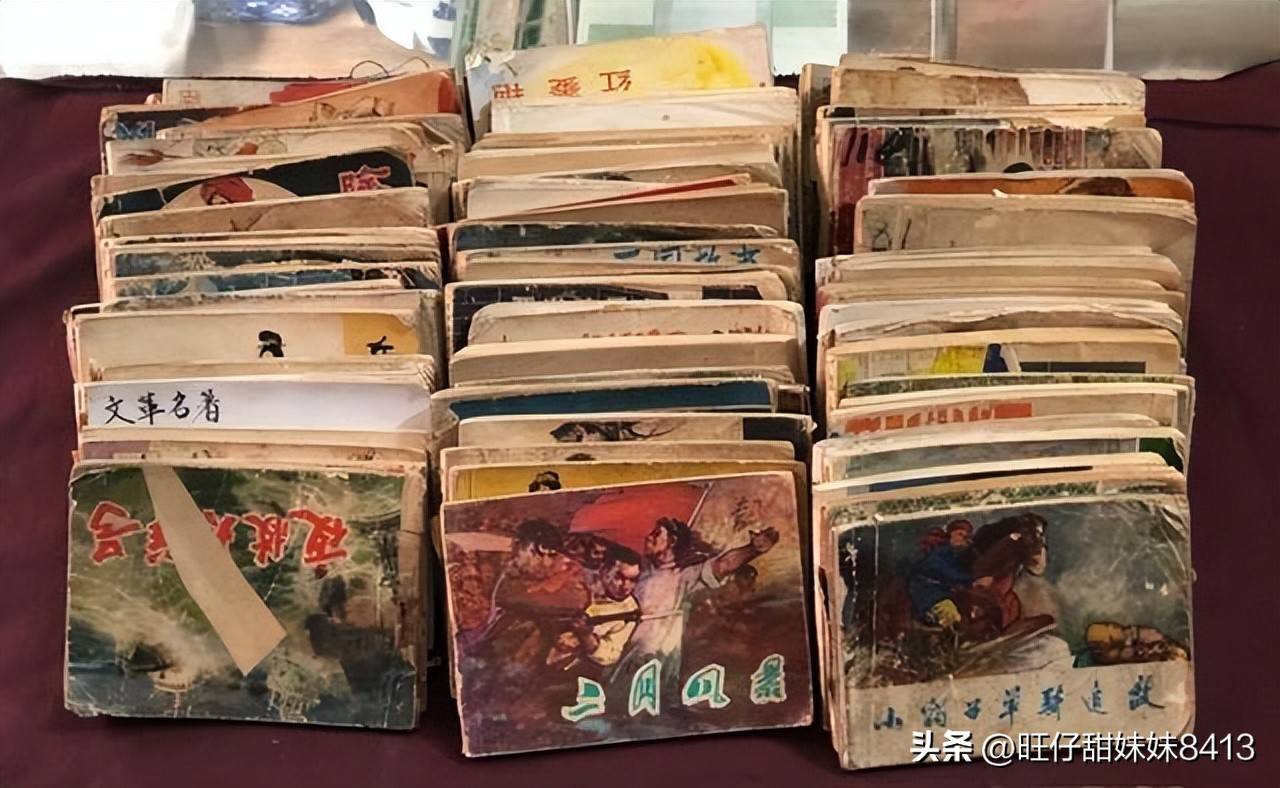

老物件宛如时光长河中的璀璨明珠,承载着厚重的历史文化,是特定时代的忠实见证者,值得我们永远铭记于心。然而,时光匆匆,许多老物件正悄然从我们的日常生活中隐退。那些四十年前的老物件,如今已难觅踪迹。曾经,它们与我们朝夕相伴,是那样的熟悉亲切,可如今,我们只能借助这些泛黄的老照片,去追寻那逝去的记忆。老物件总能轻易地勾起人们的怀旧之情,让我们对传统文化产生更深的认同感。 下面这些老物件,在日常生活中极为罕见,认识它们的人更是寥寥无几。要是能认出一半,那可就相当厉害了。那么,你能认出几种呢?手章(图章)盒:这是专门用来放置图章和印泥的盒子。在上世纪七八十年代,出门办事,印章可是必不可少的物品。当时,刻一枚个人印章只需几毛钱,还会配上这样一个小盒子来放置印章。到了九十年代,这样的盒子就再也见不到了。  坐板:这个老物件在六七十年代还能见到,它是安装在自行车上供小孩子乘坐的座椅,通常卡在二八大杠自行车的大梁上。大家常见的是铁制的自行车儿童座椅,而这种木头材质的坐板则十分稀少,难得一见。  滚珠车:在当年,这可是个稀罕物件,其结构十分独特。整个车子只有技艺精湛的木匠师傅才能制作出来,而且它的轮子也很特别,是用旧机器上的轴承改造而成的。当年坐过滚珠车的人,真是少之又少。  烘笼:在南方很多地方,烘笼是圆形的,用竹子编织而成,中间放置一个瓦盆,用来烧木炭。冬天的时候,把它罩在火上,就可以给孩子烤衣服,早上穿上烘烤过的衣服,暖乎乎的。  铁钗板:小时候,我们常常能在街上听到“磨剪子戗菜刀喽……”的吆喝声。这个物件就是磨菜刀匠人使用的工具。匠人们走街串巷时,会上下甩弄它,发出“啪啪啪”的金属声,以此吸引人们的注意。有磨菜刀需求的人听到这声音,就会出来找匠人磨刀。  遮眼罩:小时候在老家碾米时,会给牛套上遮眼罩,这样不用人驱赶,牛就能自己拉着碾子一圈圈地转。小人书:七八十年代,小人书也叫连环画,一本通常只要二三角钱。当时有上千种连环画,像《小号手》《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》《岳飞传》《小兵张嘎》《鸡毛信》《说唐》《兴唐传》《东周列国》《铁道游击队》《林海雪原》等等,应有尽有。  我出生在50年代的农村,记得有一年儿童节,父亲给了我两角钱。我跑到圩上,花一角九分钱买了一本《回民支队》小人书,剩下的一分钱买了两粒甘草榄。那时候,我特别爱看书,可惜没钱买,直到现在,还常常埋怨自己生不逢时。铁熨斗:使用这种铁熨斗时,得注意温度不能太高,用力也不能太大,不然衣服上会留下亮光,熨过几次就能明显看出来。还有一种铁熨斗,下面可以加煤球或者炭。  这种铸铁熨斗最为专业,烧热后,在要熨烫的衣服上蒙一层湿的白粗布再熨烫,衣服就能永久定型。专业的熨衣店更厉害,他们直接把熨斗烧红,铺上八层湿布熨烫,效果非常好,现在有些地方还是这么操作的。神秘物件:有人说这个物件是织机纺线时用来分线的,也有人说是鞋子上用的。那么,它到底是做什么用的呢?  凭我的记忆,我感觉它像楦子。小时候,我奶奶用的楦子是木头的,表面光滑,样子和鞋子差不多,前面尖尖的,就像缠脚女人穿的三寸左右的鞋子。 |

|