秋冬这几个月,很多医院的心内科病房都开始“爆满”,尤其是心衰患者,几乎是一下子多了起来。有人明明刚过完中秋吃了几口咸鸭蛋,晚上就开始气喘咳嗽,有人清晨出门溜达了半圈,回来脸色发白,胸闷到不行。

还有些老年人,一进冷风一喝热水,结果直接心力衰竭进了抢救室。为啥天一冷,心衰就容易找上门?说白了,秋冬季节就是心血管系统的“灾难期”。天气一冷,血管立马收缩,心脏为了保证全身供血,只能拼命加班加点,心率一快,心脏负荷就增加。

对本身心功能就不好的患者来说,简直是雪上加霜。特别是晚上或者清晨,气温骤降,血压波动大,容易引发急性心衰甚至猝死。医生们常说,秋冬是心衰患者的“高发地带”,绝不是危言耸听。

其实不想让心衰在冷天卷土重来,得靠平时的点滴习惯。不是非得每天吃药打针,有时候,管好嘴,迈好腿,定期查一查,就能有效把风险控制住。

医生常提到的“2多3少”原则,其实就是把预防落到最细节的生活习惯上,听起来简单,但真要做到位,也不是件容易的事。

【第一个多】多监测体重变化

很多人忽视了体重变化带来的信号,但在心衰面前,体重几百克的波动,都可能是体内水潴留的结果。心衰的核心问题,是心脏泵血能力下降,血液回流不好,液体容易在肺部、四肢、腹部积聚。

体重突然增加,往往意味着水分没排出去,哪怕多一公斤,也可能是体内多了1000毫升的液体,直接让心脏喘不过气。医生建议心衰高风险人群每天固定时间称重,只要发现两三天内体重突然上升超过1公斤,就该警惕。这比等着喘不上气再去急诊要理智太多。

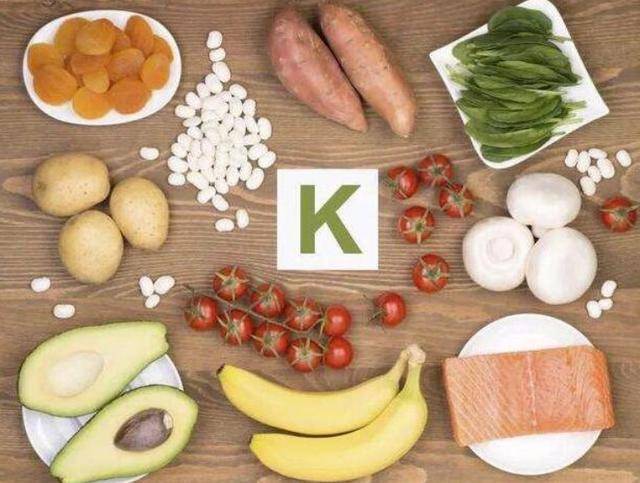

【第二个多】多摄入高钾蔬果

再说到吃的问题,不少人搞不清楚自己该吃啥。其实高钾蔬果对心衰人群好处不少。钾元素能够帮助调节体内钠钾平衡,有助于降血压、利尿,减轻心脏负担。

像菠菜、番茄、香蕉、土豆这些食物,钾含量丰富,适当摄入有助于保持体内电解质稳定。但也得注意,对于严重心衰合并肾功能不全的患者,过多摄入高钾食物也可能引发高钾血症,这时候就要严格按照医生指导来调整饮食。

【第一个少】少盐饮食,控制钠摄入

日常最容易被忽视的,其实是钠摄入。很多人觉得自己不咸口,但一查尿钠,吓一跳。酱油、咸菜、火锅底料、腌制品,这些统统都是钠含量超标的“元凶”。钠摄入多,水分就容易在体内滞留,血容量增多,心脏工作量就更大。

每天不超过5克盐是基本要求,尤其对于心衰高风险人群,最好控制在3克以下。做饭时可以少放酱油、蚝油,吃饭尽量不蘸料,少吃外卖和快餐。

【第二个少】少喝水,但不是不喝

说起喝水,很多人一听“心衰要少喝水”,就以为得渴着才行,结果反而造成脱水、电解质紊乱,引发低血压或肾损伤。其实这里的“少喝”,是指根据自身情况控制总水摄入量,而不是不喝水。

一般医生会根据患者体重、心功能状态推荐每天液体总摄入量,通常在1000~1500毫升之间,包含所有食物中的水分,比如粥、汤、牛奶都算在内。一次性大量喝水,容易加重血液容量负担,特别是晚上睡前饮水过多,第二天早上浮肿严重,还容易夜间憋醒。

【第三个少】少运动但坚持动

很多人都觉得运动是万能的,但对心衰人群来说,“少动但不能不动”才是底线。剧烈运动容易诱发心衰加重,但完全不动也会导致肌肉萎缩、血液循环更差。适度的有氧运动,比如每天散步15到30分钟,是可以接受的。

关键是要控制运动强度,不能太拼,一旦运动时感觉呼吸困难、心跳加快、胸口发闷,就说明强度超了。真正做得好的心衰患者,是那种坚持每天走一走、晒晒太阳、动动胳膊腿但不过量的群体。

看似这些小习惯,其实背后都是医学数据的支撑。根据《中华心血管病杂志》发布的2023年全国多中心心衰管理调查数据,秋冬季节心衰住院患者人数明显高于春夏,尤其是11月到次年1月,是心衰发作和复发最频繁的三个月。

其中约有67%的患者在发作前出现过体重增加、浮肿、气短等预警信号,但超过一半的人并没有重视,直到症状严重才就医,错过了最佳干预时机。这个数据非常现实,说明提前防控才是真正关键。

不夸张地说,每一个秋冬,心衰患者的命都是靠细节救回来的。吃什么、喝多少、动多少,这些看似日常的小事,其实都直接关乎生死。家里有老人的,特别是有高血压、糖尿病、冠心病史的,更要重视这些习惯。

很多老年人自以为老毛病,结果一查BNP(脑钠肽)爆表,提示已经心衰了。晚期心衰不仅生活质量差,还伴随着反复住院和高死亡率,早一步发现,治疗效果完全不同。

平时也可以多观察一下生活中那些看不见的变化。比如脚踝是不是比前段时间肿了一点、鞋子是不是穿起来紧了、晚上是不是总憋醒或者醒得特别早。

这些细枝末节,往往比心电图还“诚实”。还有人本来可以每年做一次心脏彩超或者NT-proBNP检查,结果懒得去医院,等到真出事了才追悔莫及。

现在天气越来越冷,很多人已经开始穿上厚外套、围巾、羽绒服,可心脏并没有“防寒服”。给心脏“保暖”的方式,不是靠穿,而是靠提前安排好每一步,让它不至于被冷风刺激、被水分淹没、被钠离子压垮、被运动吓到。用医生的话说,这些看似琐碎的控制,才是真正“治本”的方式。

还有一点要提醒,很多慢性病患者在秋冬都容易感冒,病毒感染也是诱发心衰的一大风险因素。一旦感染引起炎症反应,心肌本身就可能受到影响,抵抗力差的老人更容易因此心力衰竭。

感冒药别乱吃,有些含有伪麻黄碱的药物会升高血压,加重心脏负担。生病期间更要严格监测体重、水摄入、血压变化。

照顾心衰患者,说到底是场“持久战”。不是靠一个星期、一种药就能解决问题的,而是每天的生活方式、习惯积累出来的结果。有时候一个饭菜咸了点,一口气喝多了,一次剧烈的运动,一晚没睡好,都会成为压垮心脏的“最后一根稻草”。

过了霜降以后,天气还会越来越冷,早晚温差也会越来越大,心脏就像一个“老伙计”,该用得时候还是得用上,但别忘了给它减负,别指望它没日没夜地扛。

把“2多3少”真正融入日常生活,才可能在这个秋冬过得安稳、不出岔子,至少不用再为“怎么又住院了”而后悔。