已经失明多年的人,可以重新获得光明。

以前一直就觉得这项技术总有一天会来,没想到现在真的做到了。

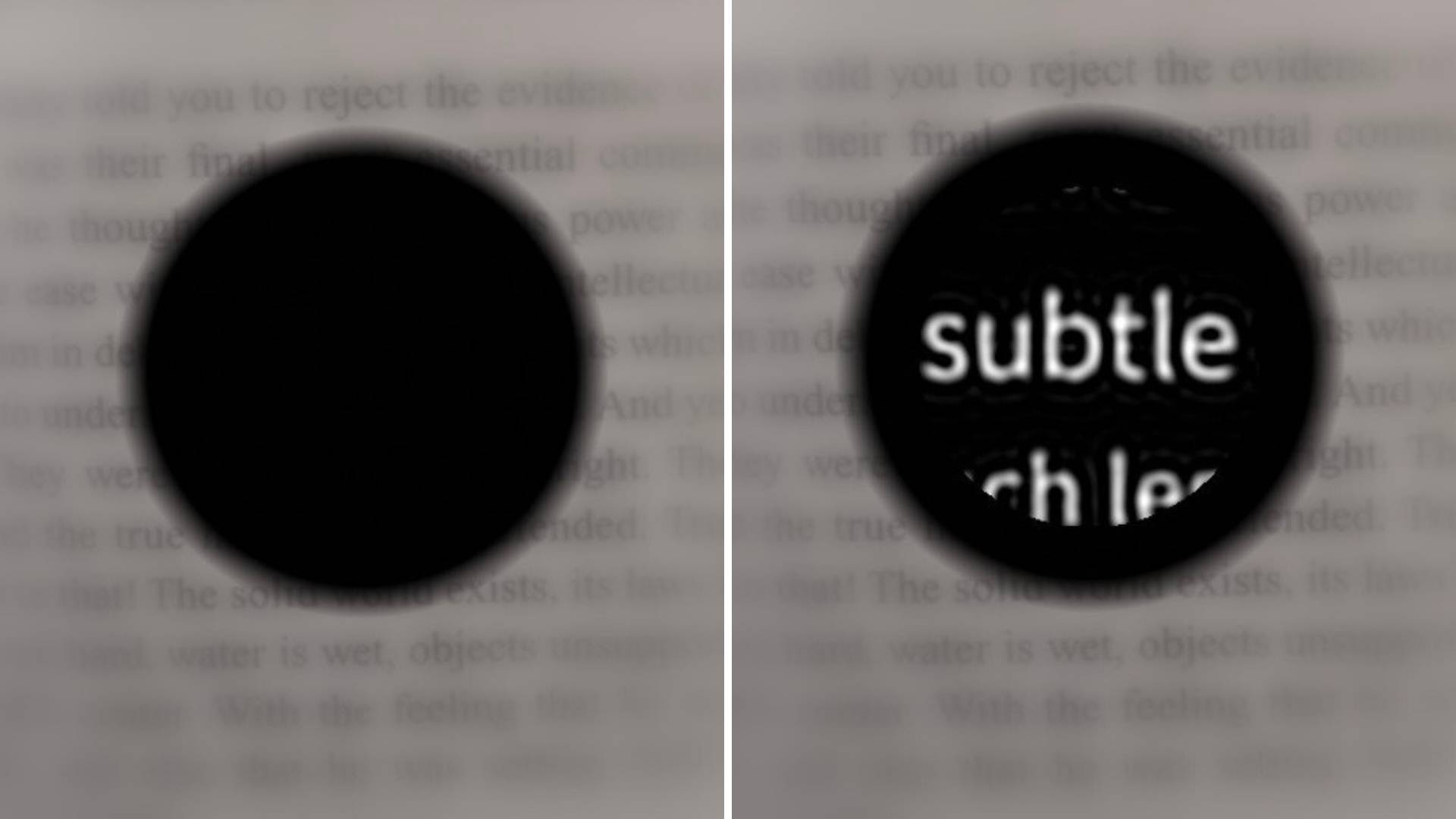

▲ 左侧:患有视力障碍的患者视力模拟。右侧:使用研究发明后的患者视力模拟。

这项研究由斯坦福大学主导,与脑机接口创业者 Max Hodak(马斯克的 Neuralink 联合创始人)在 2021 年成立的 Science Corporation 共同完成,发表在全球顶级医学期刊,《新英格兰医学杂志》(NEJM) 上。

他们寻找了 38 名晚期 AMD(Age-related Macular Degeneration,即老年性黄斑病变)患者,他们的中央视网膜感光细胞已完全死亡。

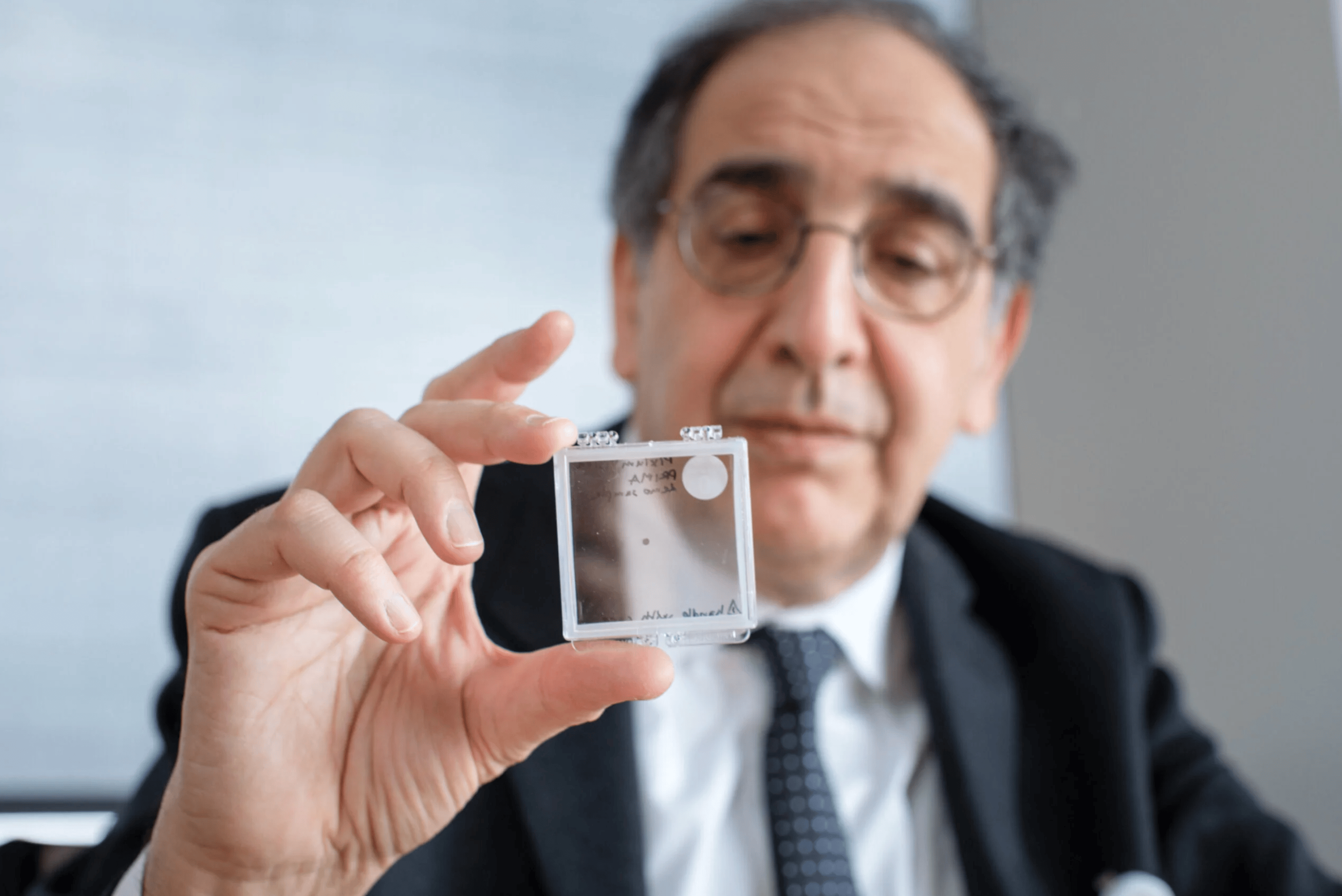

▲ 医生手持芯片植入物

通过给他们植入这种仅 2 毫米宽、30 微米厚的微型芯片,比一颗米粒还小,叫做 PRIMA(photovoltaic retina implant microarray,光伏视网膜植入微阵列),就能够替代已经死亡的感光细胞,重新工作。

结果显示,在植入设备一年后,高达 80%(32 名可评估参与者中的 26 人)的视力获得了有临床意义的改善,在视力表上平均多辨认了超过 25 个字母。

听起来像是电影情节,但它真的发生了。

2mm 宽的芯片怎么让人重新看见

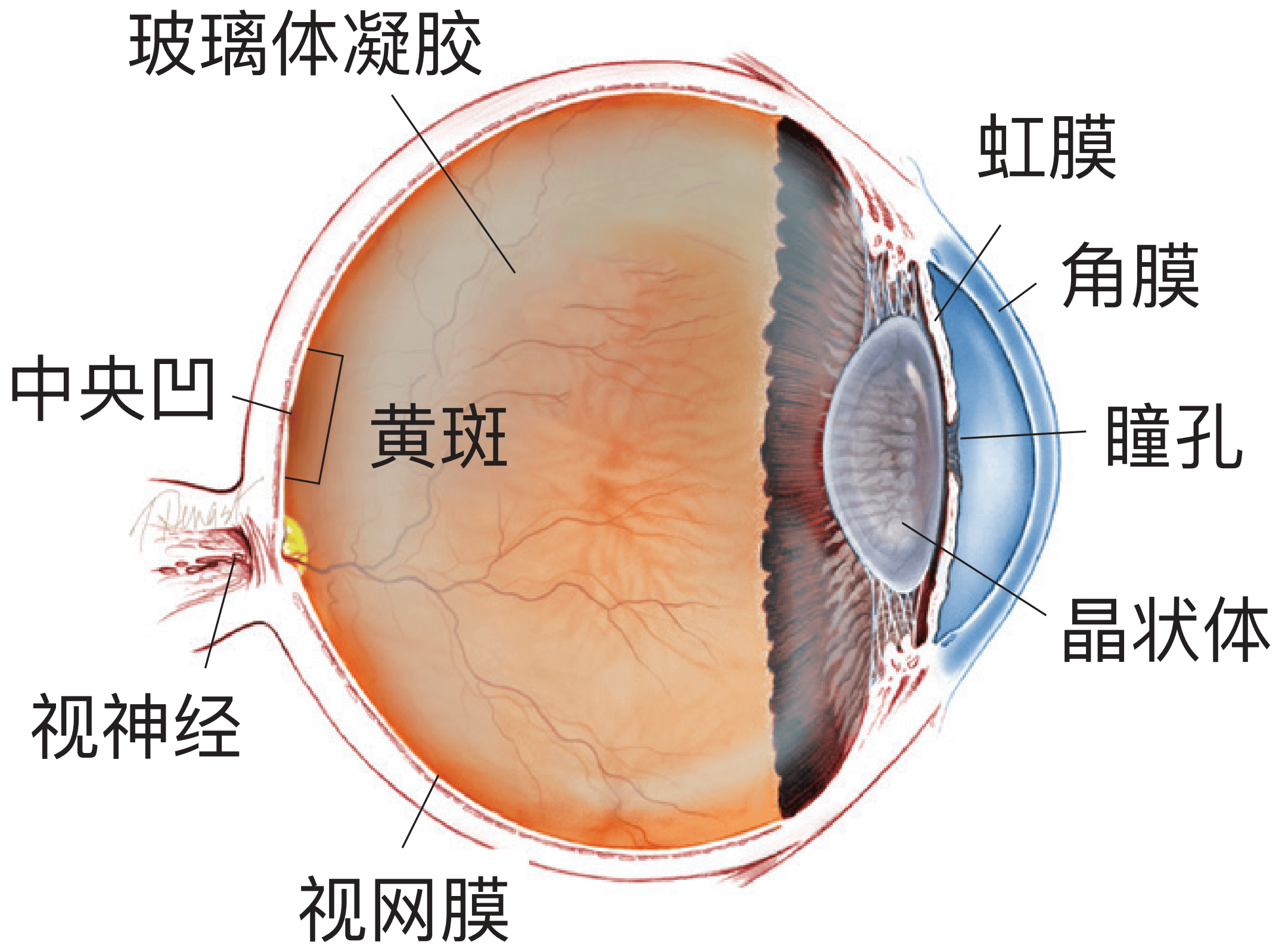

为了了解芯片的工作原理,我们得先知道这项研究针对的人群,即老年性黄斑病变(AMD),到底是什么病,它为什么会让人看不见?

简单说,人眼最清晰、最核心的视力,是靠黄斑区的感光细胞(锥体细胞) 来完成的。

▲当光进入眼睛时,它穿过虹膜到达视网膜,图像在视网膜聚焦并转换为电脉冲,由视神经传递到大脑,最终产生景象。

但在 AMD 患者中,这些负责「把光变成电脉冲信号」的细胞逐渐死亡。于是,看见这件事就短路了。

- 周边依旧能看到光影,但中央,出现一块固定的黑斑;

- 严重时,无法阅读、无法识人、无法开车、无法看电视;

- 而全球目前约有 500 万人因此而失明。

▲ 老年性黄斑病变阅读模拟,中间会有一大块黑影

更残酷的是,这些细胞死了,就不会再长回来。这也是过去所有治疗,都只能做一件事,延缓恶化,而不是让人重新看见。

直到这块芯片出现。

在 AMD 里,感光细胞死了,但神经网络还在。这意味着,大世界的光信号,虽然无法转成电信号,但是电信号仍然能被传到大脑。

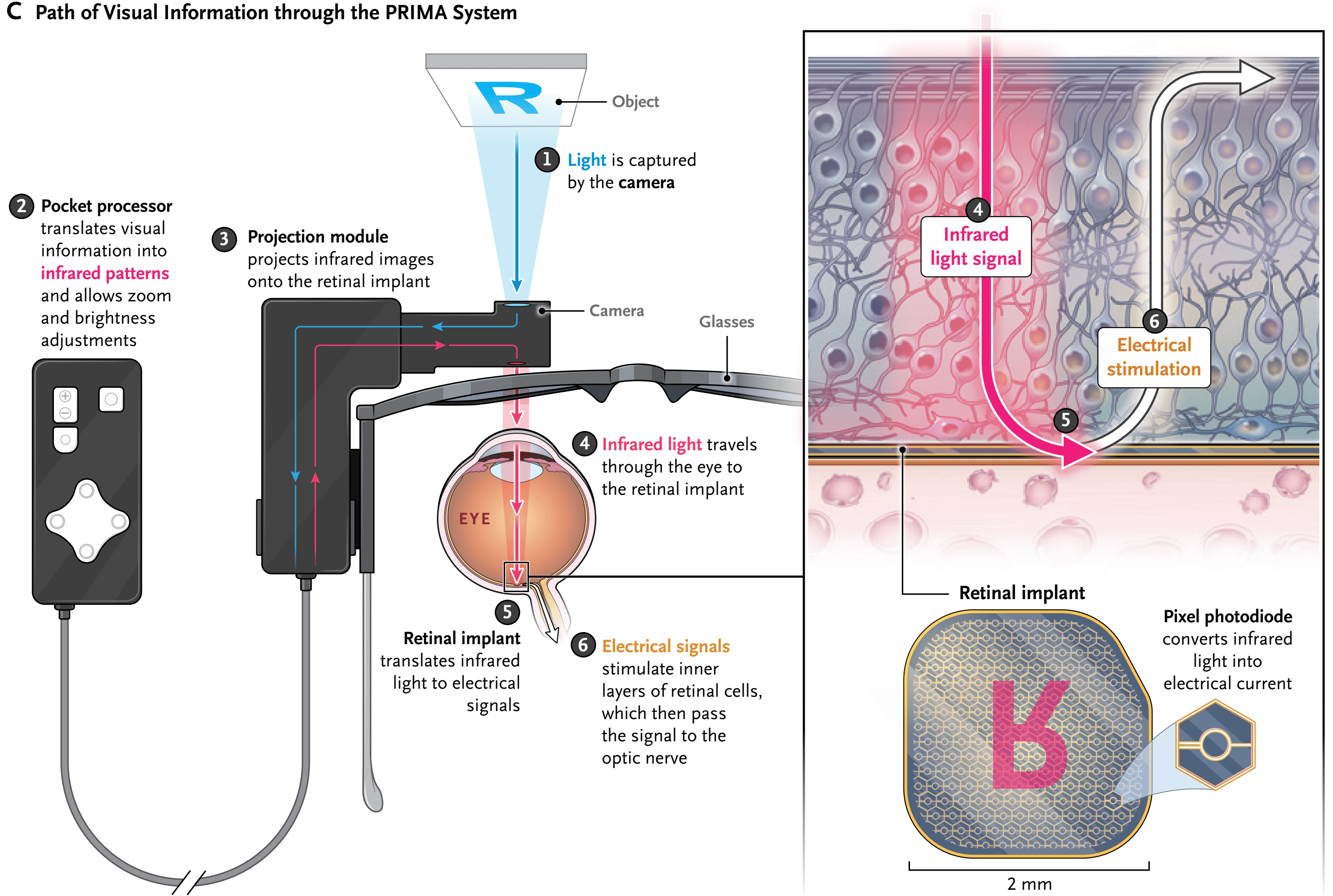

于是科学家做了一件非常聪明的事,绕开感光细胞,直接给神经输入电信号。这块名为 PRIMA(Photovoltaic Retina Implant Microarray)光伏视网膜植入体的芯片,就像是把「摄像头 + 电信号触发器」嵌进了人眼。

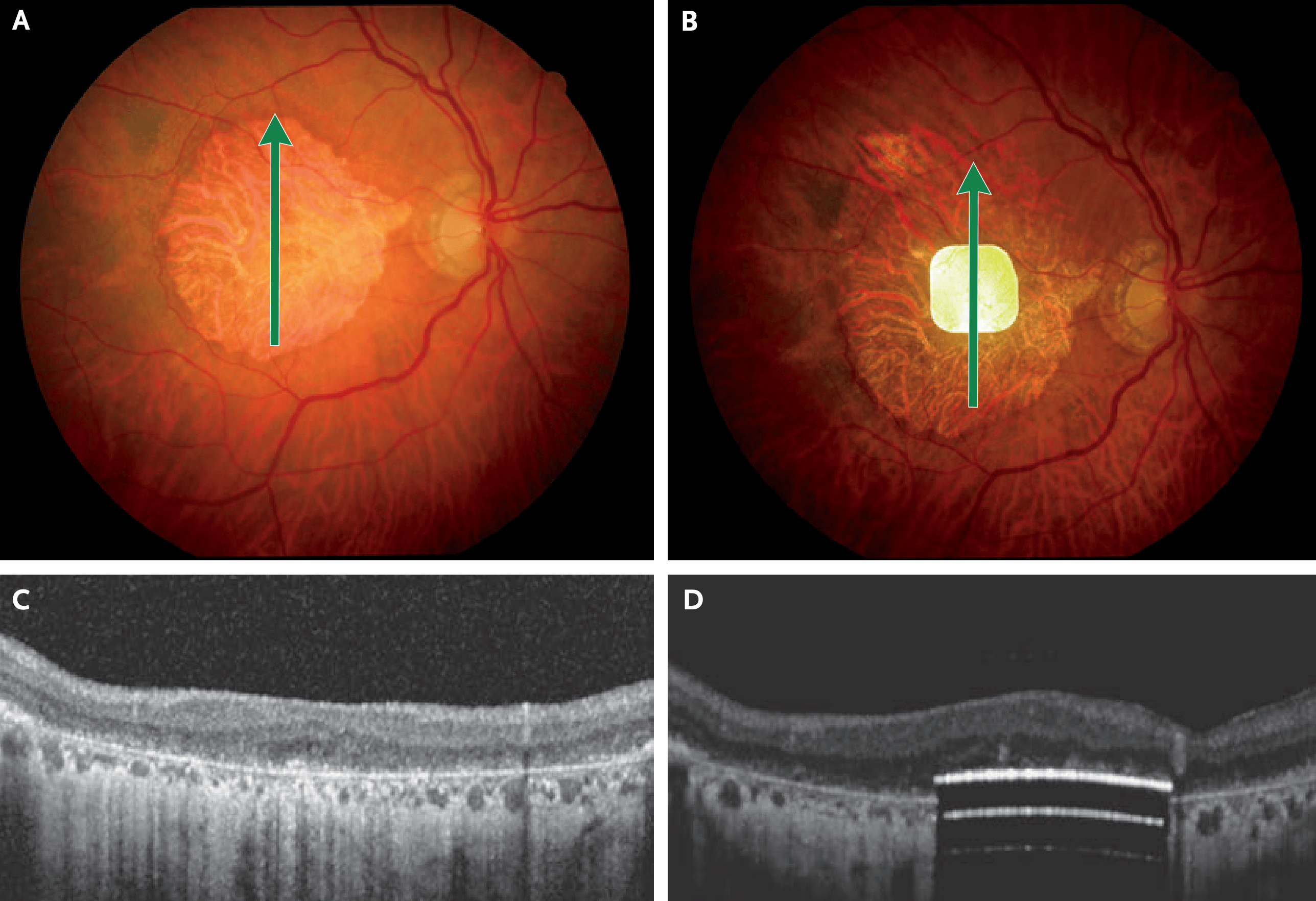

▲ 植入芯片前(AC)后(BD)的视网膜成像扫描对比,

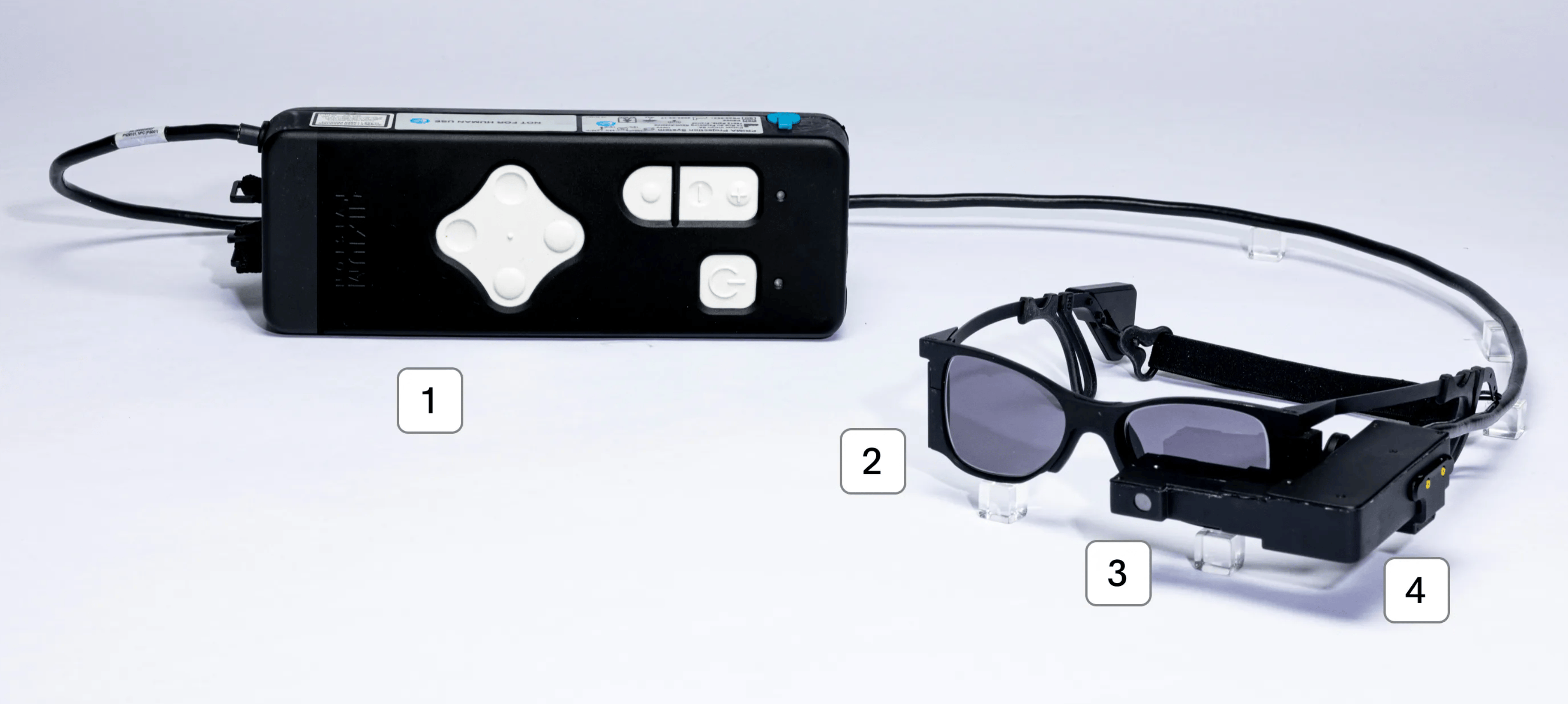

这套系统由三部分组成,

- 含摄像头的眼镜,它的作用是捕捉外界的图像,类似于一个相机。(图中 2、3 部分,2 是太阳眼镜片)

- 口袋处理器,将相机捕捉到的画面,通过红外光发射到芯片上。(图中编号 1、4 部分,1 可以用来调节亮度和缩放)

- 视网膜下微型芯片,它能将近红外光变成电刺激,相当于一个替代感光细胞的电子感受器

整个工作过程,也许依靠这套系统的三部分来完成,只需 6 步。

- 眼镜摄像头捕捉画面

- 将画面转成近红外光图样

- 投射到眼底芯片

- 芯片每个像素响应光 → 产生微电流

- 微电流刺激视网膜神经元

- 神经将信号传入大脑 → 大脑「看到」画面

一句话总结,PRIMA 不是修好旧的视网膜,只是给眼睛装了一个新的感光部件。

80% 能看见,但算不上「奇迹」

临床医疗科技公司 Science 在欧洲 17 家医院进行了这项临床试验。

38 名干性 AMD 受试者都接受了植入手术,一年后,80% 的患者视力显著改善(≥0.2 logMAR),多数人重新能够阅读字母、数字和单词,且周边视力完全不受影响(使用近红外光,不会刺激残余感光细胞,也不会干扰自然余留视力)。

▲ 试验结果,临床上有意义改善的定义为,至少 0.2 logMAR 的改善(即最小分辨角的对数;相当于增加 ≥10 个字母)

尽管 80% 的数字看起来很美好,但是这项技术远非完美。

1. 视力「质量」不高

PRIMA 植入物目前仅有 378 个像素,其理论分辨率约为 20/417。Frank Holz 教授(论文一作)承认,这种视力是黑白的,不是彩色的,且患者的阅读并非快速、流畅的阅读,而是很慢的阅读。

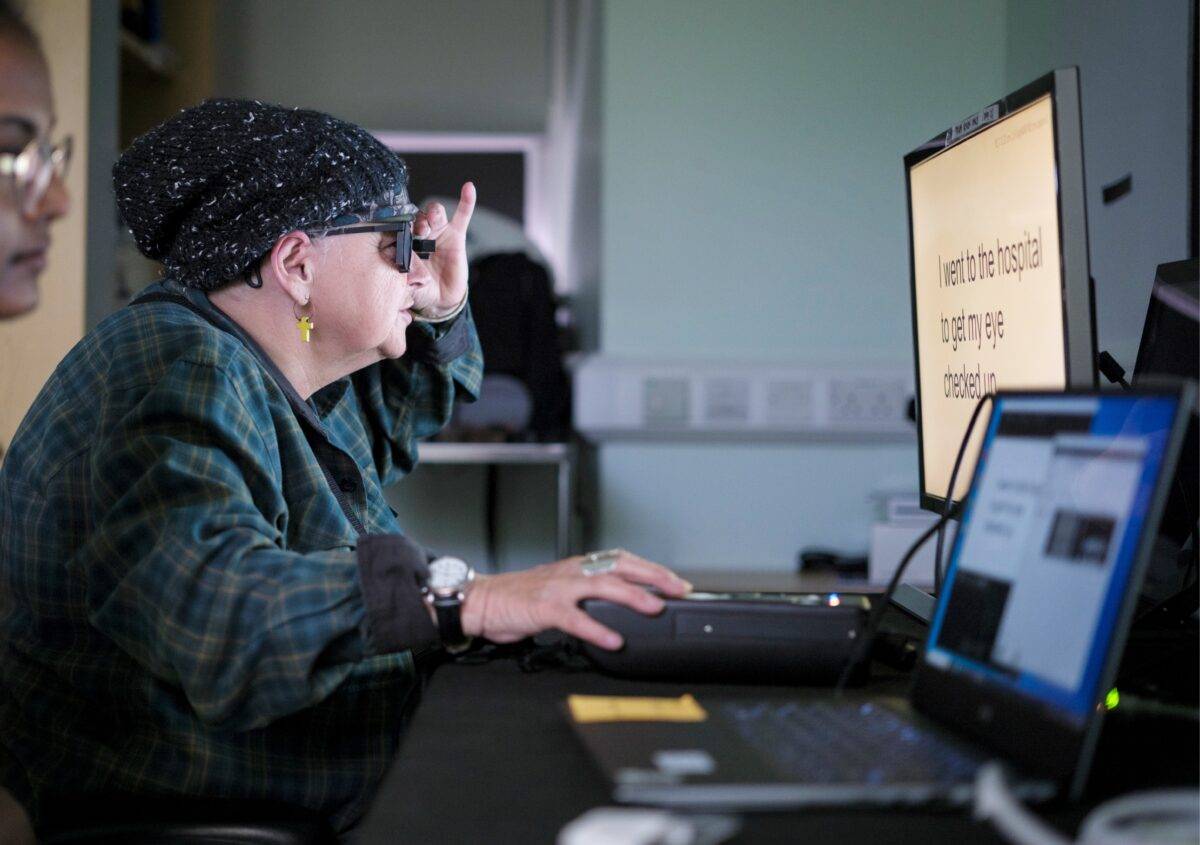

▲ 患者正在使用 PRIMA 系统进行阅读

2. 缺乏安慰剂对照组

这项研究最大的科学局限性在于,它是一个「单组研究」,所有人都接受了植入。它没有设立一个接受「假手术」的安慰剂对照组。

《自然》也报道这一项突破性的研究,但在他们评论里面,还引述了一位匿名研究者的担忧,「这种视力改善可能部分归功于密集的视觉训练,以及患者获得了先进医疗设备的兴奋感(即安慰剂效应)」。

▲ 没有设置服用「糖丸」的对照组,可能会存在安慰剂效应

3. 生活质量未见改善

一个值得注意的结果是,尽管患者在视力表上的表现变好了,但在关于「日常生活质量」(QoL) 的标准化问卷调查中,并没有显示出显著的总体改善。

这可能意味着,从「能读出字母」到「真正改善日常生活便利度」,还有很长的路要走。

4. 手术风险

由于是侵入性的研究,必然会有不同程度的风险。该研究共报告了 26 起严重不良事件(如眼压高、黄斑裂孔、视网膜脱离等)。研究强调,所有这些风险都与「植入手术」本身相关,而非 PRIMA 设备本身。

虽然有一些局限,但是掩盖不了这项研究的进步性。之前也有其他研究员,进行过类似视网膜植入的工作。要么是适用的范围,疾病种类限制大,要么是只能恢复对光的感知能力。

像 PRIMA 这种能够让患者识别出字母,完全可以说,是目前针对盲人重新获得视力,这一领域数十年来最重要的进展之一。

▲ Science Corporation 是一家处于临床阶段的医疗科技公司

进行临床研究,以及这套设备的所有者、总部位于旧金山的 Science Corporation 公司,今年 6 月已经向欧洲监管机构提交了上市认证申请。

与此同时,斯坦福大学眼科学教授,论文的共同作者,Daniel Palanker 说,「这是该芯片的首个版本,分辨率相对较低。下一代芯片像素更小,分辨率更高,并能搭配更时尚的眼镜。」

AI 眼镜能帮助盲人获得视觉,也让普通人受益

讲真,每次看到那种「给视网膜植入芯片,让盲人重见光明」的新闻,我都会一边惊叹一边觉得……离我们好远啊。

但最近看到的 AI 眼镜,思路就完全不一样了,感觉更接地气,更无创,也更大众化。

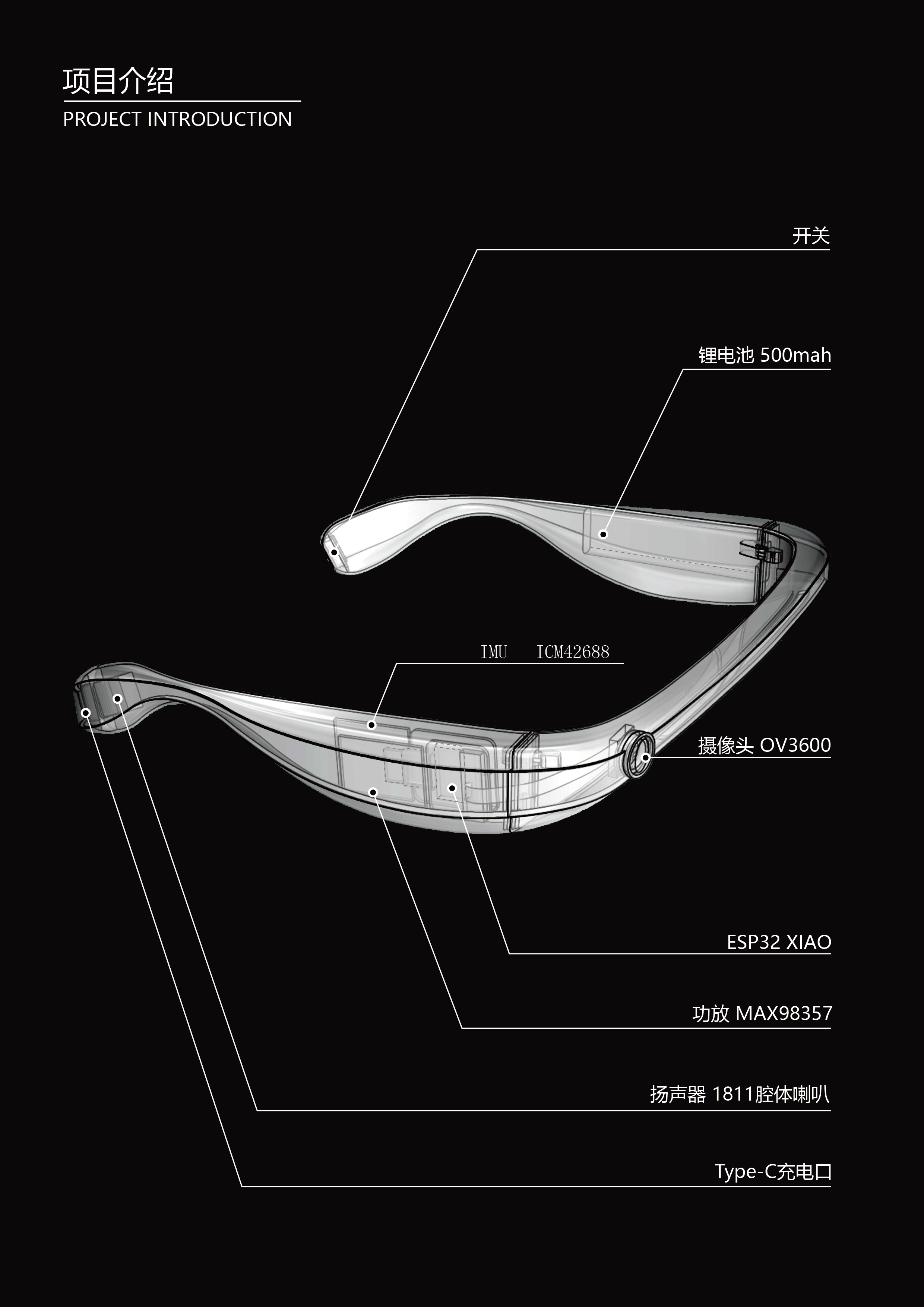

▲ 热门视频,「失去」双眼,我用自制的AI眼镜体验失明的一天…,其中设计的 AI 眼镜开源设计图

它不是硬核地让眼睛「物理恢复」,是利用 AI 的能力,实现一个 24 小时在线的「随身翻译」——把眼睛看到的东西,实时转成语音告诉你。

虽然这比不上脑机接口,直接让画面重新显现那么炸裂,但这个思路,真的让我共鸣了:我们所有的产品,都应该把无障碍模式,当成默认模式来开发。

其实,生活中那些最好用的设计,一开始其实都是给「少数人」准备的。

- 比如路边的那个小斜坡,本来是给轮椅设计的;结果,现在成了我们这些拖行李箱的、推婴儿车的、送外卖的「懒人福音」。

- 还有视频字幕,最初是给听障朋友准备的;现在,已经是我们在地铁、办公室、深夜宿舍里追剧摸鱼的「续命神器」,谁还开声音啊。

这些设计的初衷可能很简单,但最后却悄悄方便了所有人。

▲ 网易为视障玩家打造的《AI Eyes: Enhancing Visual Accessibility Using AI 》曾获得 2024 iF 设计大奖

所以 AI 能不能做到让盲人看见,也是一个道理。

哪天那些厂商们不再把它当个极客玩具,而是真能做到像视频里那样,帮视障朋友解决出门的各种麻烦——能看红绿灯、会躲人绕狗、还能告诉你前面奶茶店在搞什么活动——那这款眼镜,一定是市面上最牛的眼镜,不接受反驳。

道理很简单:一个能让视障用户都觉得好用的产品,它的交互逻辑已经足够清晰、自然、符合人类的本能。

AI 时代,我们需要更多这样「特立独行」的好东西。它们不追风口,不卷参数,只是从人最真实的需求和脆弱出发。

参考文献:

[1] Holz, F.G., et al. (2025). Subretinal Photovoltaic Implant to Restore Vision in Geographic Atrophy Due to AMD. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2501396

[2] Nature. (2025). People with blindness can read again after retinal implant. Nature News.