“成也萧何,败也萧何”——这句话简洁而深刻地概括了韩信的命运。而在清朝光绪年间,胡雪岩与晚清名臣左宗棠的关系,也可谓是“成也左宗棠,败也左宗棠”。1885年9月5日,左宗棠在福州去世,而仅仅两个月后,胡雪岩也因病去世,带着无尽的悲愤离世。临终时,胡雪岩郑重其事地嘱托后人,要远离“白虎”。但胡雪岩所说的“白虎”并非指动物,而是指“白银”与“权力”——即与官场与政治保持距离,避免深陷其中。

这一告诫,实际上是胡雪岩经过一生的沉浮,所总结出来的深刻经验。他晚年的悲惨结局,正是因为过于沉迷于金钱与权力的勾结所致。

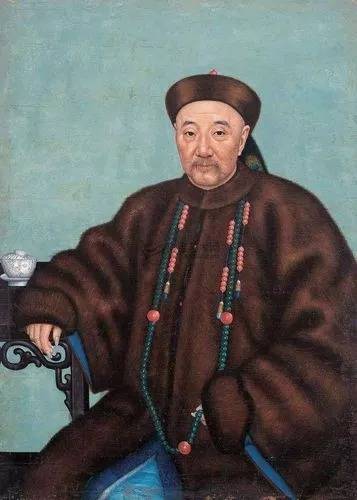

胡雪岩出生在晚清动荡的年代,小时候家境贫寒,像明朝开国皇帝朱元璋一样,他也曾是个放牛娃。父亲早逝,他从13岁起便独自闯荡,曾在店铺做小伙计,也在钱庄当学徒,做过扫地工,甚至倒过尿壶。年纪轻轻,他就已经尝尽了生活的艰辛。

然而,命运开始改变,在阜康钱庄的于掌柜去世时,胡雪岩迎来了自己的转折点。由于于掌柜没有子嗣,他临终时将价值5000两白银的钱庄遗赠给了胡雪岩,这笔财富成为了他发家致富的起点。

虽然胡雪岩没有背景、没有靠山,但凭借聪明才智,他逐渐崭露头角。在那个动荡不安的时代,他不仅在商业上成功,还擅长交际与建立人脉。在当时,“上头有人好办事”,胡雪岩深知这一点。他积极与当时的权贵结交,依靠人脉获得了不少机会。例如,他为当时的“候补浙江盐大使”王有龄提供资助,帮助王有龄实现了官职实任。王有龄后来升任湖州知府,并支持胡雪岩在湖州办丝行,收购湖丝,运往上海、杭州等地出售,且免除了利息。通过王有龄的支持,胡雪岩的生意逐渐做大,甚至涉足药业,被誉为“江南药王”。

此外,由于政府大规模募兵,许多军费存放在胡雪岩的钱庄,这也使得胡雪岩与军界建立了联系。在庚申之变时,他也因此能够从容应对。

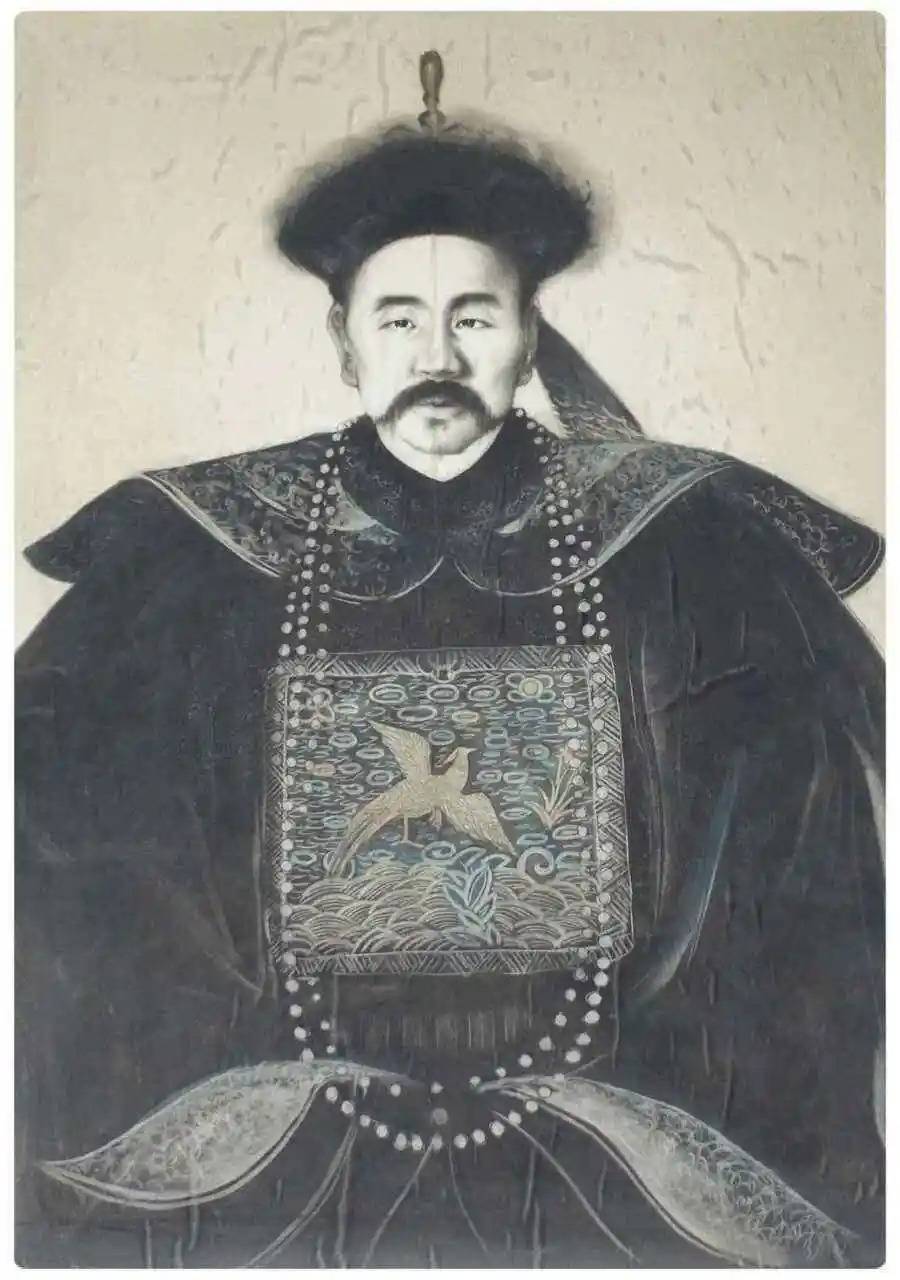

然而,胡雪岩并不满足于此,他的目光逐渐投向了更高的目标——当时担任闽浙总督的左宗棠。正好,左宗棠正计划收复新疆,但由于军费短缺,急需粮草和军火。胡雪岩把握住了这一难得的机会,毫不犹豫地帮助左宗棠筹集了2万两白银、10万石粮食,甚至用自己的商业资金支持购买军火。正因为胡雪岩的鼎力相助,左宗棠才得以顺利收复新疆。左宗棠对胡雪岩的贡献给予了高度评价,称其为“雪岩之功,实一时无两”。

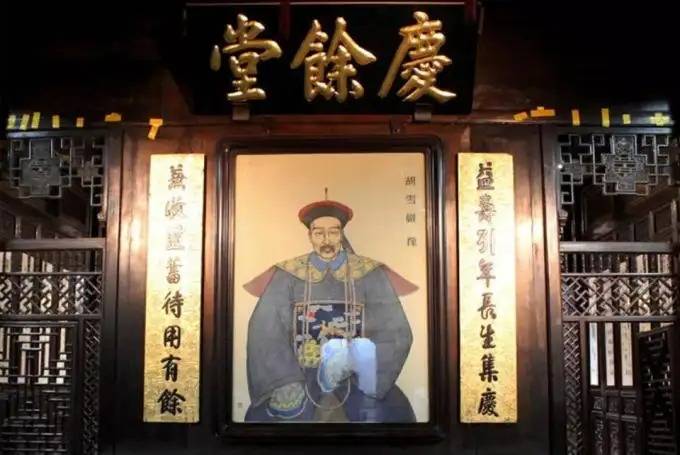

为了感激胡雪岩的支持,左宗棠将其功绩上报给了慈禧太后。最终,胡雪岩被封为布政使,官至二品,成为了当时备受瞩目的“红顶商人”。有了权力的支持,胡雪岩的商业帝国越做越大,财富与权力并行。他的名字在清朝社会中如雷贯耳。

然而,胡雪岩的巅峰很快转瞬即逝。1882年,他在上海投资办蚕丝厂,试图垄断整个丝茧行业,结果招致了外商的强烈反击,甚至引发了中外商人之间的贸易战争。与此同时,中法战争爆发,金融危机接踵而至,胡雪岩的经营面临重重困难,曾经购买的数百万担丝绸大宗商品急于低价抛售,亏损严重,资产迅速缩水,短短时间内,财富几乎消失殆尽。

更糟糕的是,各地官员纷纷前来提款,甚至勒索胡雪岩的钱庄,导致其财务危机加剧。1883年,胡雪岩被革职,朝廷命令左宗棠追缴他欠款,胡雪岩的商业帝国随之崩塌,商铺、当铺等产业悉数被查封。他曾拥有的财富与权力,在一夜之间消失得无影无踪。

昔日的风光一去不返,胡雪岩的命运发生了急剧变化。到1885年11月,胡雪岩悲愤去世,临终时,他告诫后人要远离“白虎”,即远离金钱与权力的漩涡。

胡雪岩的经历充满了传奇与波折,他的崛起与陨落,都与官场与商场的复杂关系密切相关。虽然他的人生充满了荣耀与辉煌,但最终也因这些复杂的关系而导致了他的悲剧结局。他的故事,至今仍让人深思。